挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是除无机氧化物(如NOx和SOx) 和臭氧(O3)外一类典型的空气污染物,其有毒、致癌,能导致昏迷、窒息,且会参与光化学反应造成环境污染,对生物和环境造成严重危害 [1,2]。 乙酸乙酯是皮革、纺织、制药等行业中广泛应用的原材料和化工溶剂,是典型VOCs污染气体之一[3]。 常见的乙酸乙酯治理方法可分为破坏方法和回收方法。 破坏方法包括催化氧化、生物过滤、等离子体催化等,此类方法不可避免会产生一些有毒副产物,且会消耗大量能量[4,5]。 回收方法包括冷凝、吸收、吸附、膜分离等,此类方法反应条件简单且通常经济友好[6,7]。 其中,回收方法中的吸附技术因其具有回收和再利用吸附剂和VOCs的潜力、低运行成本、低能耗以及对低浓度VOCs的高去除效率,被认为是一种高效且清洁的技术[8,9]。

活性炭因具有较大的比表面积(600 ~ 1 400 m2·g-1)、良好的孔隙结构(0.5~1.4 cm3·g-1)、可调的官能团、酸/碱稳定性和热稳定性,成为了应用广泛的吸附剂材料[10,11]。 张春青等[12] 制备了活性炭/膨胀石墨烯复合材料,并研究了初始浓度、进气量、吸附剂床层高度等参数对复合材料吸附气态乙酸乙酯性能的影响。 Sui等[13]用硅胶作吸附剂吸附VOCs,研究发现硅胶上吸附的丙酮与乙酸乙酯的最终比例取决于吸附床的高度。 Natal-Santiago等[14]将量子化学计算与实验相结合,研究了乙酸乙酯在二氧化硅上的吸附。 然而,通过实验研究进料流速、吸附层高度、初始浓度等对吸附的影响,工作量巨大且费时费力。 此外有些参数对吸附过程的影响通过实验研究可能较为复杂和困难。 因此,过程仿真成为了一件非常有价值的工具,可以快速用于以成本有效的方式评估最适宜条件和限制条件[15]。数学建模和模拟在研究设计参数对吸附过程效率的影响方面具有显著的优势[16]。 通过建立数学模型,可以精确地描述和预测吸附过程的行为,更好地研究各个参数对效率的影响[17]。

本研究在活性炭材料表征的基础上,开展了乙酸乙酯静态吸附实验,分析出适合描述该吸附过程的等温线模型。 为了进一步探究吸附过程的动态特性,利用Aspen Adsorption进行了动态模拟,建立了固定床动态吸附的数学模型,并结合吸附等温线与动态吸附实验数据,验证了乙酸乙酯在特定条件下通过活性炭床层的穿透曲线。 此外,本研究还预测了不同进料参数和床层参数下,活性炭对乙酸乙酯的吸附性能。 通过预测可以提前了解参数变化对吸附性能的影响,为实际工艺优化提供了重要的理论指导。

1 实验

1.1 材料和仪器

实验所用吸附剂为树脂基活性炭,华东理工大学功能炭材料实验室;实验所用吸附质是体积分数为5×10-4的乙酸乙酯气,上海伟创标准气体有限公司。 实验所用的实验仪器见表1。

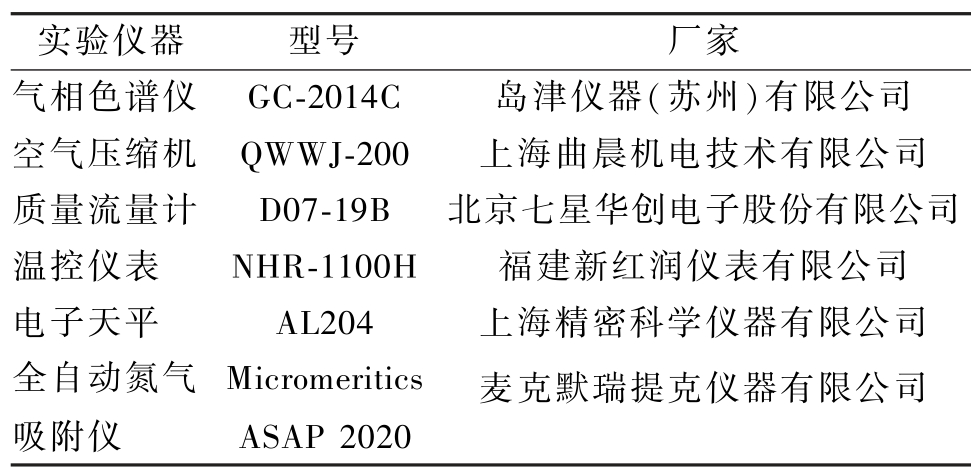

表1 实验仪器

Table 1 Experimental instruments

实验仪器 型号 厂家气相色谱仪 GC-2014C 岛津仪器(苏州)有限公司空气压缩机 QWWJ-200 上海曲晨机电技术有限公司质量流量计 D07-19B 北京七星华创电子股份有限公司温控仪表 NHR-1100H 福建新红润仪表有限公司电子天平 AL204 上海精密科学仪器有限公司全自动氮气吸附仪Micromeritics ASAP 2020麦克默瑞提克仪器有限公司

1.2 吸附实验

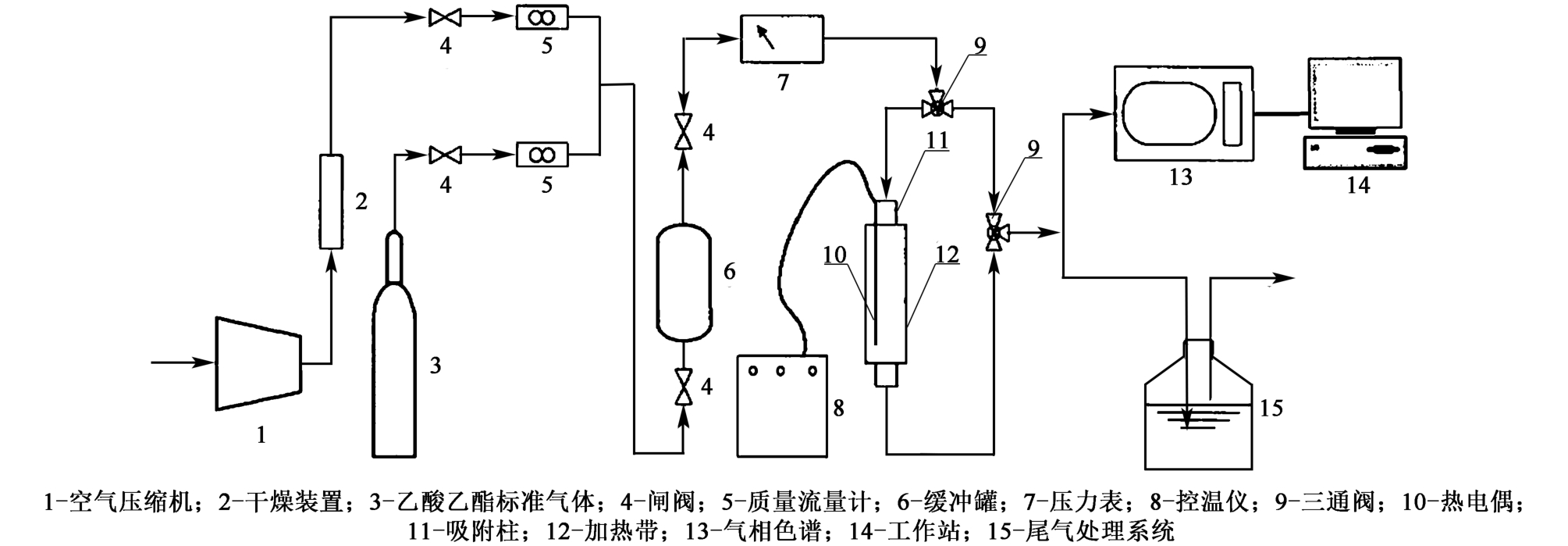

活性炭吸附乙酸乙酯动态实验装置如图1所示。

图1 活性炭吸附乙酸乙酯装置图

Fig.1 Device of adsorption of ethyl acetate by activated carbon

吸附装置由3部分组成:气体流量控制系统、吸附系统和尾气处理系统。 其中气体流量控制系统负责精确调控进入吸附柱的气体流量,是确保实验结果准确性和可重复性的关键环节。 吸附系统是装置的核心部分,其中装填了活性炭的吸附柱是吸附乙酸乙酯的主要场所。 吸附柱的内径为10 mm,内部装填了1.0 g活性炭,两端以石英棉填充,以保持活性炭的结构稳定性。 尾气处理系统则负责处理那些未被活性炭吸附的乙酸乙酯,以防止其释放到环境中造成污染。

在实验过程中,乙酸乙酯从气体钢瓶通过特定的管路被引导至吸附柱。 在30 ℃常压条件下,当进气总流量设定为500 mL·min-1时,进行了固定床动态吸附实验。 在这个过程中,乙酸乙酯不断被活性炭吸附,直至达到吸附平衡。 通过定期检测吸附柱出口气体的乙酸乙酯浓度,可以绘制出乙酸乙酯的吸附穿透曲线,从而为评估活性炭吸附性能提供依据。

1.3 分析评价方法

活性炭的氮气吸脱附能力可用于评估活性炭的比表面积和孔隙结构,吸附穿透时间和饱和时间对于评估活性炭的吸附性能和优化实验条件具有重要意义。

通过在77 K的低温条件下测量活性炭的氮气吸脱附能力,结合经典的Brunauer-Emmett-Teller(BET)方法[18]来估算活性炭比表面积,用密度泛函理论估算孔隙体积,用经典的DFT方法[19]计算平均孔隙大小。

通过比较穿透时间和饱和时间的长短,可以判断出活性炭的吸附效率。 床层未利用高度(LUB)和床层利用率可以直接反应吸附床的吸附效率,利用率越高,说明吸附床的吸附效果越好[20]。 根据吸附穿透曲线计算穿透时间、饱和时间和床层利用率(β)等参数评价活性炭吸附能力,式(1)和式(2)分别用于计算未利用床层高度和床层利用率[21]。

式(1)中:tb是到达吸附穿透点(c/c0=0.05)所需的时间,s;t0是到达半浓度点(c/c0 =0.5)所需的时间,s;L是吸附剂床层高度,m。

式(2)中:β 是床层利用率。

2 模拟方法

2.1 基本假设

在建立数学模型之前,通常需要对吸附过程的物理模型进行简化,以降低建模难度并减小计算量。 固定床动态吸附过程中,流体中吸附质的初始浓度小于1%属于纯化过程。 乙酸乙酯浓度为10-6级,因此活性炭吸附乙酸乙酯过程属于纯化过程。纯化过程中,固定床的径向扩散可忽略不计,吸附过程对流体流速和传热的影响也可忽略不计[22]。吸附过程在 30 ℃的保温箱内进行并且吸附热可忽略不计,因此吸附过程可看作等温过程。 当佩克莱数(Peclet number,Pe)大于40时,固定床内轴向扩散的影响可忽略不计,且Pe的数值可通过床层堆积高度和吸附剂颗粒半径的比值进行计算[23]。 综上所述,对乙酸乙酯在固定床上的动态吸附过程,提出了以下假设:(1)吸附过程为等温过程,忽略吸附过程产生的吸附热;(2)气体混合物遵循理想气体定律, 气流特性遵循 Peng-Robinson状态方程;(3)吸附柱内的气相流动符合平推流,忽略轴向和径向扩散的影响;(4)传质过程采用线性驱动力模型模拟,驱动力基于恒定的传质系数;(5)吸附床内的压降可以使用欧根方程计算。

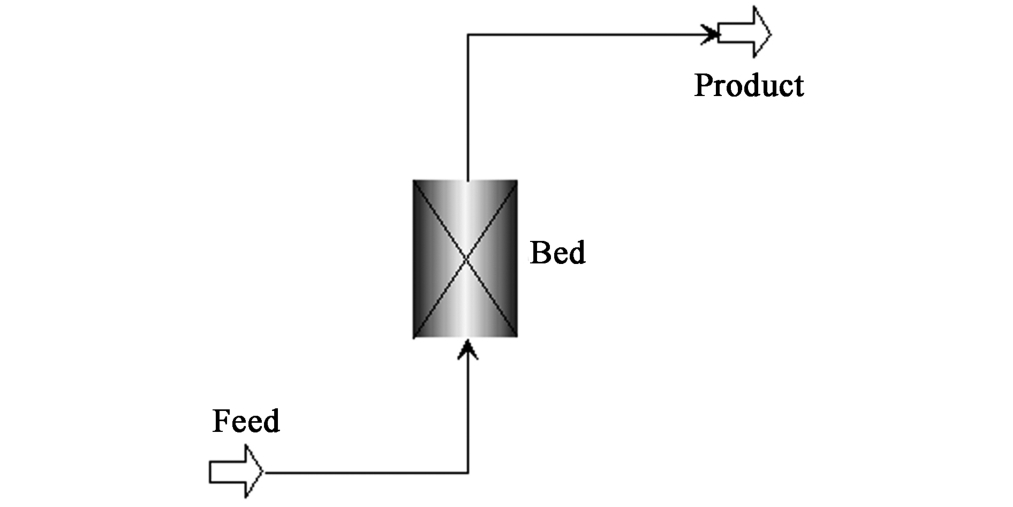

根据假设作了单柱吸附穿透模型图,图2是Aspen Adsorption中单柱吸附模型示意图。

图2 Aspen Adsorption中单柱吸附模型示意图

Fig.2 Schematic diagram of single column adsorption model in Aspen Adsorption

图2 中,Feed代表进料口,是乙酸乙酯进入吸附系统的入口,Product表示出料口,即经过吸附床层处理后的气体从这里排出。 Bed指的是吸附床层,即由活性炭填充的部分,负责吸附流经的乙酸乙酯。 在吸附过程中,乙酸乙酯从进料口进入,随后经过吸附床层,在这个过程中,活性炭会吸附乙酸乙酯,最后未被吸附的气体从出料口排出。 吸附柱的基本参数见表2。

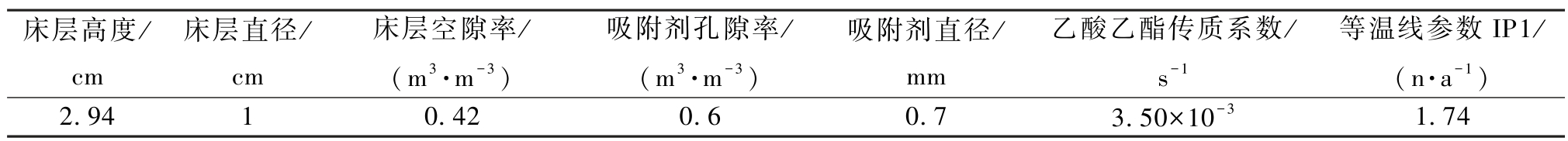

表2 吸附柱基本参数

Table 2 Basic parameters of adsorption column

床层高度/cm床层直径/cm床层空隙率/(m3·m-3)吸附剂孔隙率/(m3·m-3)吸附剂直径/mm乙酸乙酯传质系数/s-1等温线参数IP1/(n·a-1)2.94 1 0.42 0.6 0.7 3.50×10-3 1.74

2.2 模型方程

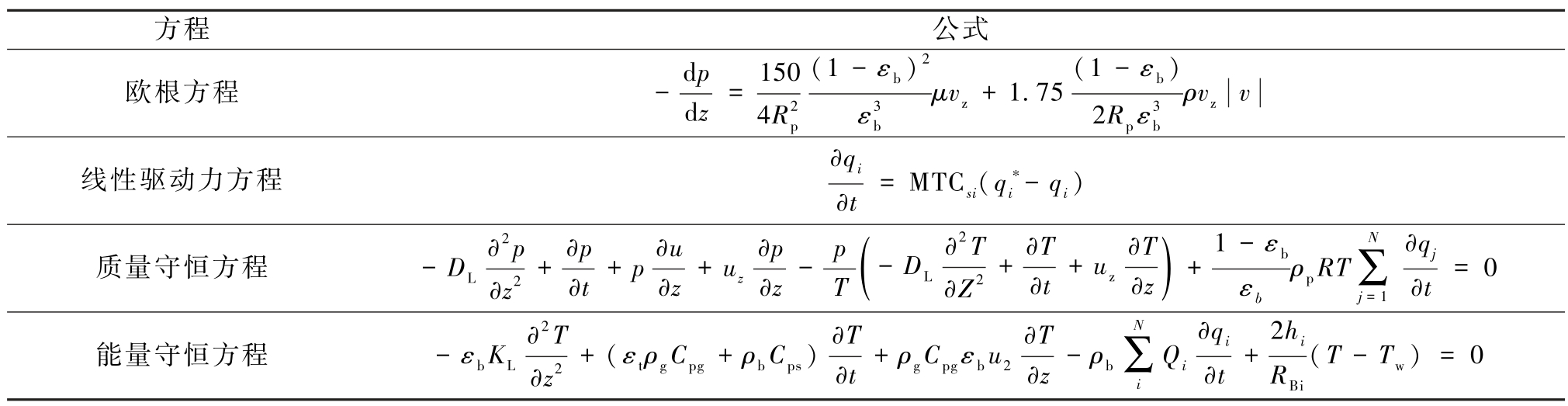

动态吸附过程吸附柱中发生的动量、热量和质量传递过程十分复杂,其数学模型通常涉及常微分方程和偏微分方程[16]。 模型方程包括欧根方程、线性驱动力方程、质量守恒方程以及能量守恒方程[24],对应公式见表3。

表3 模型方程

Table 3 Model equation

方程 公式欧根方程 - dp dz(1 - εb)2= 150 4R2 ρvz v p ε3 b μvz + 1.75(1 - εb)2Rpε3 b线性驱动力方程 ∂qi∂t = MTCsi(q∗i - qi)质量守恒方程 - DL∂2p - DL+ ∂p∂t + p ∂u∂z + uz - p T (∂p∂z∂2T∂z2∂Z2+ ∂T∂t + uz∂T∂z ) +1 - εb εb ρpRT∑N= 0 j= 1∂qj∂t能量守恒方程 - εbKL∂2T∂z2+ (εtρgCpg + ρbCps) ∂T∂t + ρgCpgεbu2∂T∂z - ρb∑N Qi +2hi (T - Tw) = 0 i∂qi∂t RBi

表3 中:p是压力,Pa;Rp是吸附剂半径,m;εb是空隙率,v是 气 体 速 度,m·s-1;q是 吸 附 量,mg·g-1;MTCsi是有效传质系数;DL是扩散系数;KL是传热系数;T和Tw分别是室温和壁温,K。

2.3 模型验证方法

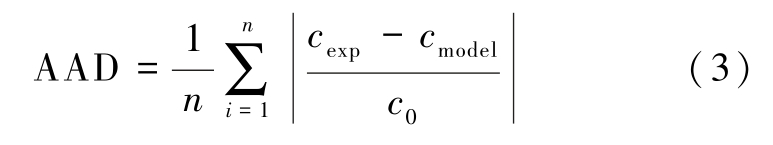

为了验证提出的假设和建立的吸附模型的准确性,使用固定床动态吸附乙酸乙酯的实验数据验证活性炭上乙酸乙酯吸附的穿透曲线。 动态吸附模拟的离散化方法采用上风差法。 使用绝对平均误差(Absolute average deviation, AAD)衡量穿透曲线的模拟值与实验值之间的偏差[25,26],AAD的计算见式(3)。

式(3)中:n为数据点的个数;cexp和cmodel分别是出口浓度的实验值和模拟值,10-6。

REN等[27]和吴科融等[28]的研究表明,AAD值可以表明模拟结果是否理想。 当AAD≤0.05时,模拟结果十分理想;当0.05

3 结果与讨论

3.1 吸附剂表征

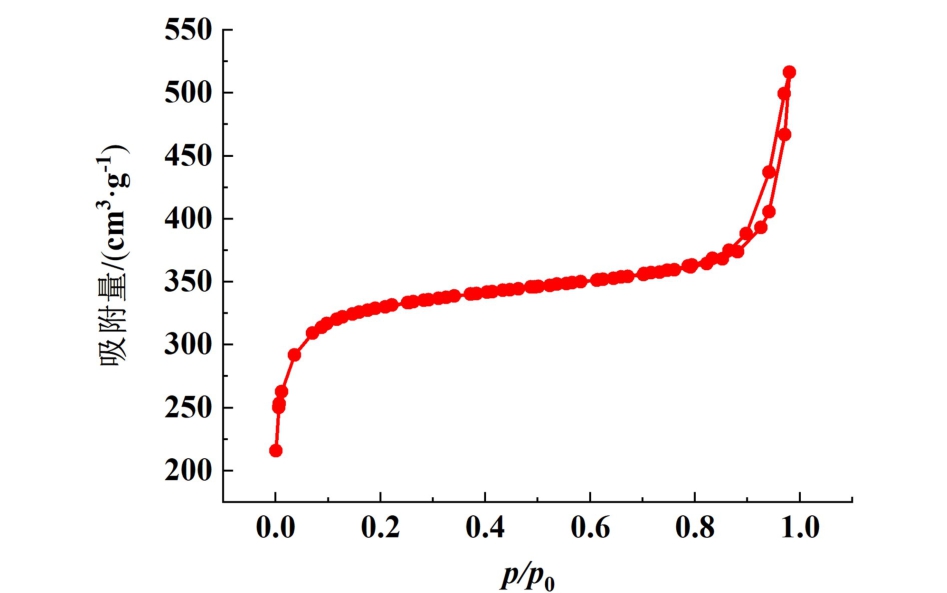

由BET分析得到的活性炭的氮气吸脱附曲线如图3所示。

图3 活性炭的氮气吸脱附曲线

Fig.3 Nitrogen adsorption and desorption curve of activated carbon

从图3中可以看出,根据IUPAC气体吸附等温线分类标准,活性炭样品的吸附曲线符合Ⅳ型。 在相对压力较低时,活性炭迅速地吸附大量氮气,此时发生的是微孔填充,说明活性炭材料微孔结构丰富,有较多的表面活性吸附位点;当相对压力大于0.2后,吸附曲线趋势平缓,氮气吸附体积增加缓慢,发生外表面吸附。 相对压力在0.8~1.0之间时,脱附曲线与吸附曲线分离,等温线出现H4型滞后环,说明活性炭材料中还存在一定介孔结构,此阶段氮气在吸附剂表面发生毛细凝聚现象[29]。 由氮气吸脱附等温线计算得到的活性炭孔结构参数见表4。

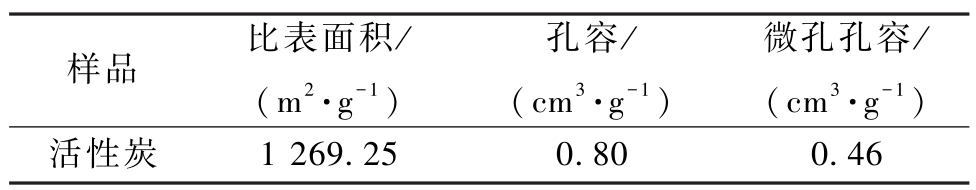

表4 活性炭孔结构参数

Table 4 Pore structure parameters of activated carbon

样品 比表面积/孔容/微孔孔容/(m2·g-1)(cm3·g-1)(cm3·g-1)活性炭 1 269.25 0.80 0.46

由表4可知,材料的孔隙结构主要为微孔和介孔,以狭缝孔为主要孔道[30],丰富的孔状结构使活性炭为吸附位点提供更多的附着面积,有利于对乙酸乙酯分子的吸附。

3.2 吸附等温线

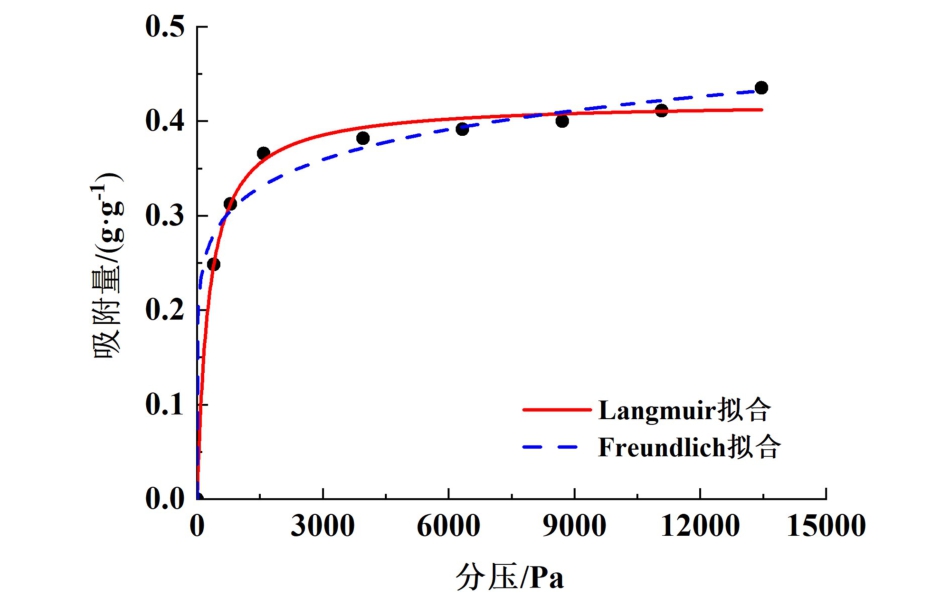

吸附等温线是在一定温度下,溶质分子在两相界面上进行吸附过程达到平衡时,它们在两相中浓度之间的关系曲线。 可以用吸附等温线来描述吸附平衡状态[31]。 在30 ℃下,用活性炭对乙酸乙酯进行了静态吸附实验,并对等温吸附数据进行Langmuir吸附等温线和Freundlich吸附等温线拟合,拟合结果见图4和表5。

图4 Langmuir和Freundlich吸附等温线拟合图

Fig.4 Fitting diagram of Langmuir and Freundlich adsorption isotherms

表5 Langmuir 和Freundlich 模型拟合参数

Table 5 Fitting parameters of Langmuir and Freundlich model

Langmuir Freundlich qm KL R2 1/n KF R2 420.89 3.64×10-3 0.994 0.12 0.13 0.983

图4 为Langmuir和Freundlich吸附等温线拟合图。

由图4可知,Langmuir模型和Freundlich模型都能较好地描述活性炭对乙酸乙酯的吸附过程。结合表5可知,相较于Freundlich等温吸附模型,Langmuir等温吸附模型能更好地描述活性炭吸附乙酸乙酯的过程。 该模型计算所得的理论最大吸附量为420.89 mg·g-1,与实验值相比误差较小,拟合相关系数R2 =0.994,进一步验证了Langmuir模型在描述这一吸附过程中的有效性。

Langmuir吸附等温线是描述在一定温度下,溶质分子在两相界面上进行吸附过程达到平衡时,它们在两相中浓度之间的关系曲线的模型[32],其模型方程为:

式(4)中:qm是饱和吸附量,mg·g-1;q是实际吸附量,mg·g-1;p是吸附质的气相分压,Pa;KL是朗格缪尔常数,量纲为1。

Freundlich方程是一个经验公式,适用于非均相表面吸附[33],其模型方程为:

式(5)中:KF是与吸附剂的种类、特性、温度等有关的常数;量纲随着q与p的单位变化;n是与温度有关的常数,量纲为1。

3.3 模型验证

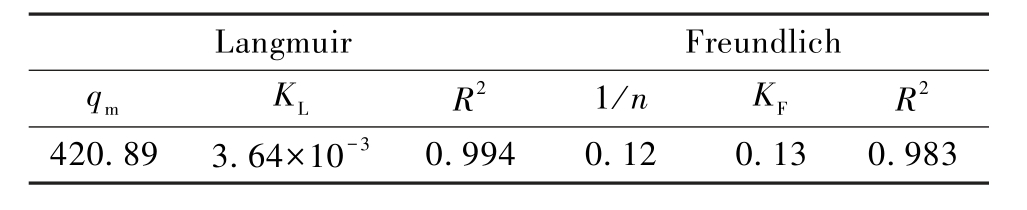

将实验测得的乙酸乙酯穿透曲线与Aspen Adsorption模拟得到的穿透曲线进行深入对比,计算2条曲线的AAD值,验证模型在描述活性炭吸附乙酸乙酯过程中的准确性。 图5为实验和模拟穿透曲线图。

图5 实验和模拟穿透曲线图

Fig.5 Curves of experimental and simulated penetration

由图5可知,实验和模拟得到的穿透曲线之间相差不大,可以看作基本一致,计算得到的AAD值为0.034,小于0.005,说明模拟结果十分理想。 表明之前提出的数学模型对于描述活性炭吸附乙酸乙酯穿透曲线的动力学是合理的。 但是,对比实验与模拟得到的穿透曲线,发现实验得到的穿透曲线斜率更高,猜测是活性炭的微孔直径接近乙酸乙酯的分子直径,使得活性炭中相对的2个孔壁对乙酸乙酯分子的作用势场发生重叠,增大了活性炭对乙酸乙酯的吸附势能[34]。 又考虑到实验存在误差,因此认为实验与模拟存在少量偏差基本合理。

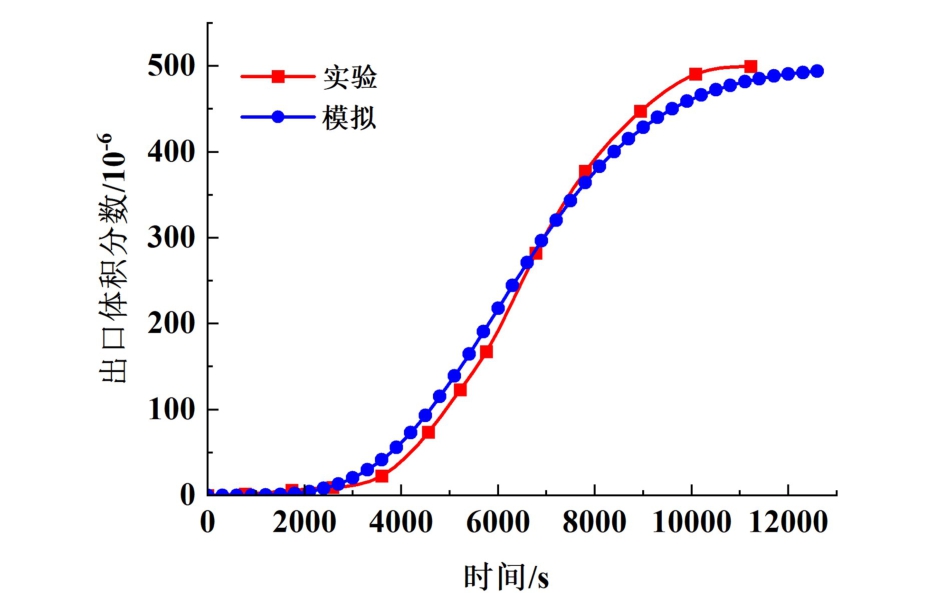

浓度波是指在某一时刻吸附床内流体相中吸附质浓度沿吸附床轴向的分布;吸附波是指某一时刻吸附床内吸附剂负荷沿吸附床轴向的分布。 图6为乙酸乙酯的浓度波和吸附波。

图6 (a)乙酸乙酯浓度波; (b)乙酸乙酯吸附波

Fig.6 (a) Ethyl acetate concentration wave;(b) Ethyl acetate adsorption wave

从图6中可以看出浓度波与吸附波的变化趋势大致相同,图6(a)反映的是不同时间乙酸乙酯浓度的轴向分布,图6(b)反映的是不同时间吸附剂负荷的轴向分布。 从图中可以看出,初始床层中乙酸乙酯的含量为0,随着时间的推移,床层从底部开始吸附并沿轴向顶部移动,形成浓度分布曲线。 在3 000 s时,吸附床床层底部开始饱和,尾部开始穿透,而在10 200 s时,吸附床接近饱和。

3.4 工艺参数对吸附效果的影响

为了研究变化的工艺参数对乙酸乙酯穿透时间和活性炭吸附能力的影响,使用已经验证适用于活性炭吸附乙酸乙酯体系的模型,以进料流量500 mL·min-1、操作压力200 kPa、吸附剂量1.0 g和床层堆积密度434 kg·m-3为对照参数,在保持其他参数不变的情况下,改变单一参数,进行多次模拟,确定各工艺参数对吸附效果的影响。

3.4.1 进料流量

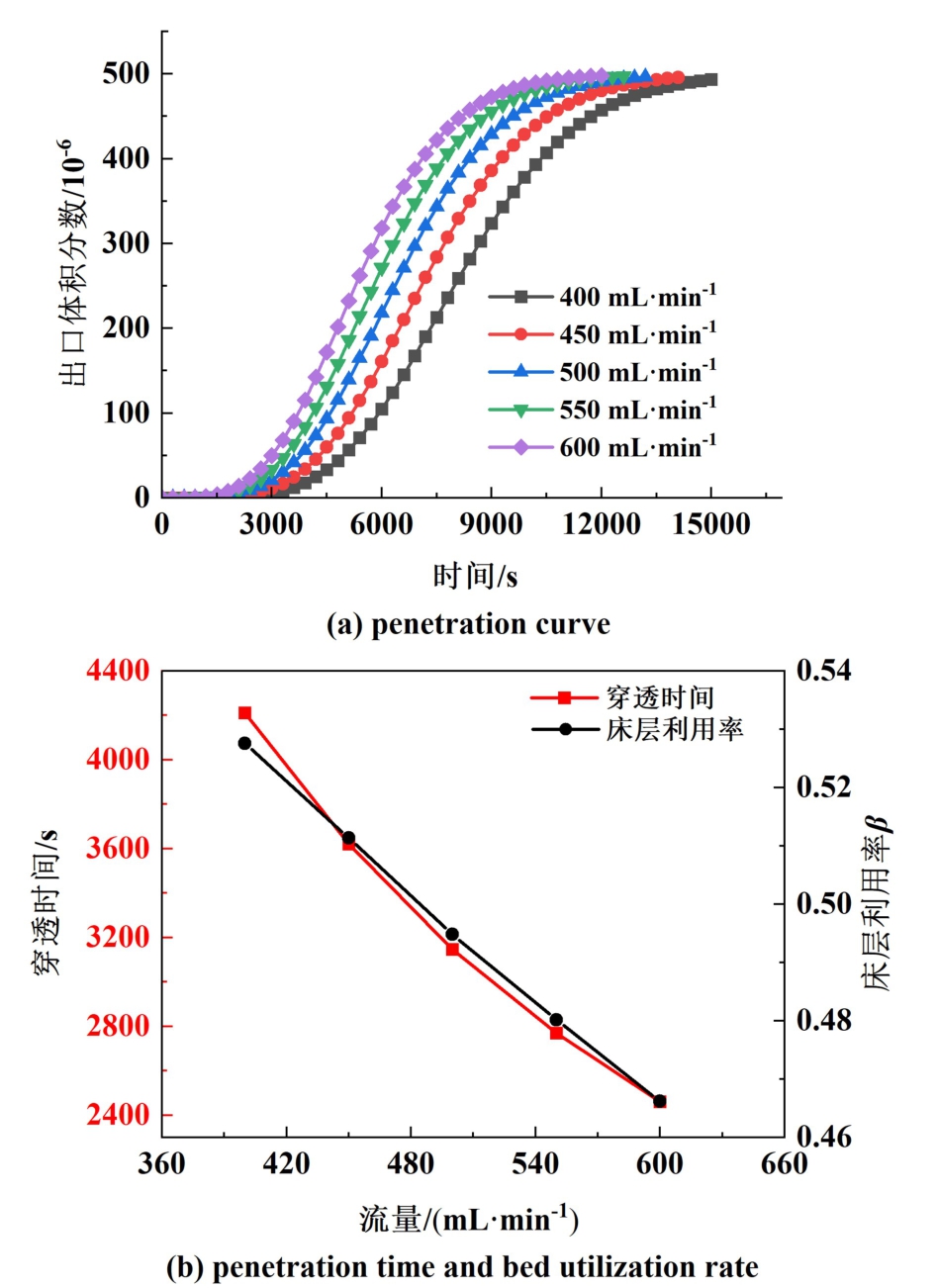

调 整 进 料 流 量 为 400、 450、 500、 550和600 mL·min-1来研究进料流量对活性炭吸附乙酸乙酯过程的影响,得到如图7所示的进料流量对吸附的影响曲线。

图7 进料流量对吸附的影响曲线

Fig.7 The influence of feed flow rate on adsorption

从图7中可以看出,在建立的吸附模型中,随着进料流量的逐渐增加,穿透时间减小,吸附剂床层利用率减小,且变化幅度逐渐减小。 随着流速的增加,进料气湍流程度增加,单位时间内进入床层的吸附质量增加,传质区移动更快。 但在较高流速下,吸附质与床层接触时间较短,导致吸附不完全,延迟了吸附平衡的建立从而降低吸附效率和床层利用率。 相反,低流速伴随着吸附质分子的较慢扩散,可能导致扩散系数增加,延长穿透时间和饱和时间。 因此,与较高的流速相比,较低的流速有利于达到吸附平衡并提高吸附效率。 因此推荐后续研究可选进料流量400 mL·min-1。

3.4.2 操作压力

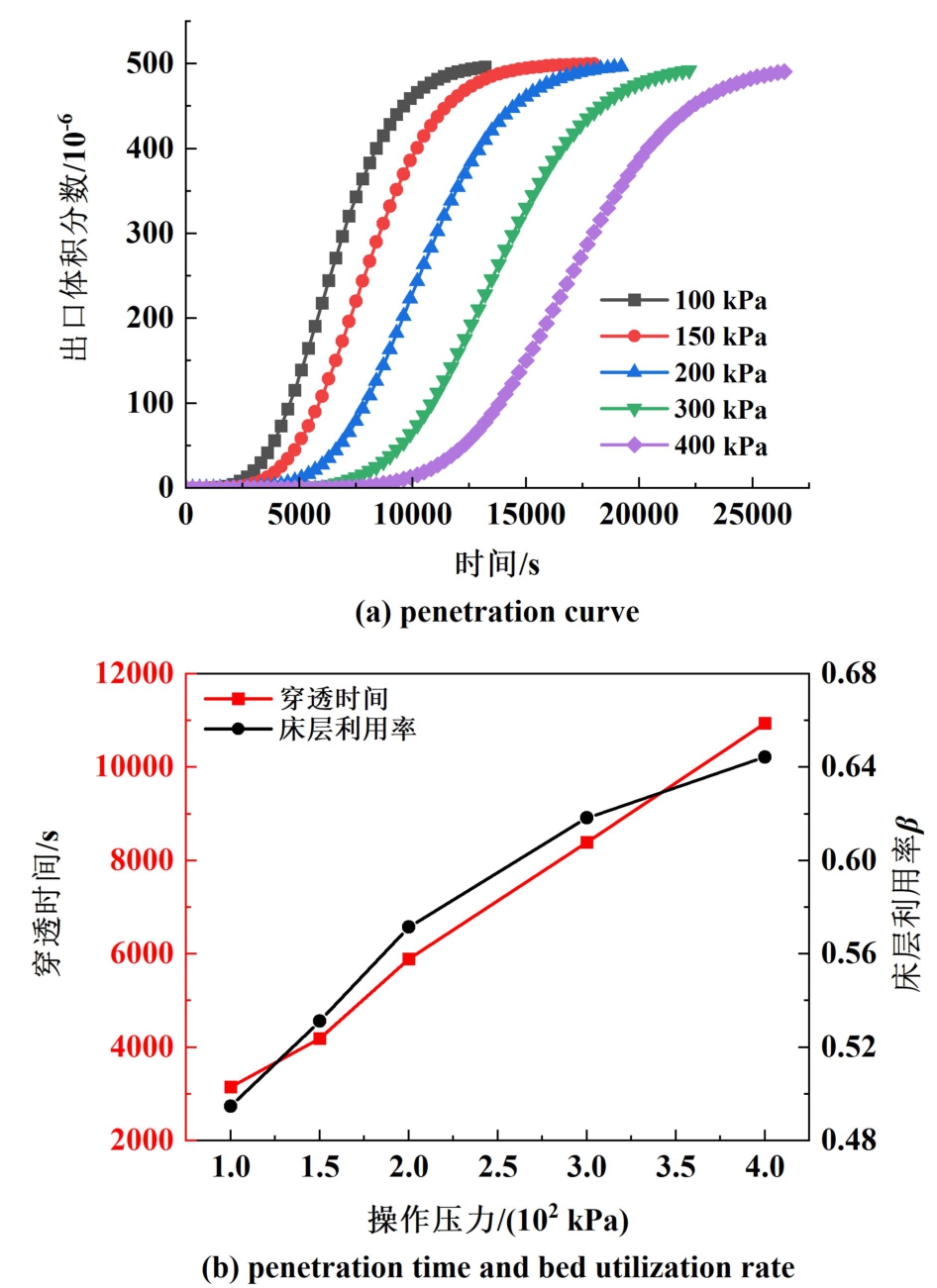

设置操作压力值为100、150、200、300和400 kPa,研究吸附压力对活性炭吸附乙酸乙酯过程的影响,得到如图8所示操作压力对吸附的影响曲线。

图8 操作压力对吸附的影响曲线

Fig.8 The influence of operating pressure on adsorption

从图8中可以看出,在建立的吸附模型中,随着操作压力的逐渐升高,穿透曲线右移,穿透时间增大,吸附剂床层利用率增大,但变化幅度逐渐减小。活性炭吸附乙酸乙酯体系符合Langmuir等温吸附模型,吸附过程是物理吸附,这种吸附过程是由分子间作用力(范德华力)引起的。 随着压力的增加,吸附质与吸附剂之间的相互作用增大,传质推动力增大,穿透点右移,吸附时间逐渐延长,吸附剂吸附容量增加。 但压力增加也会导致操作成本增加。因此,实际生产中可以适当提高吸附操作压力,以提高吸附剂利用率。 因此推荐后续研究可选操作压力300 kPa。

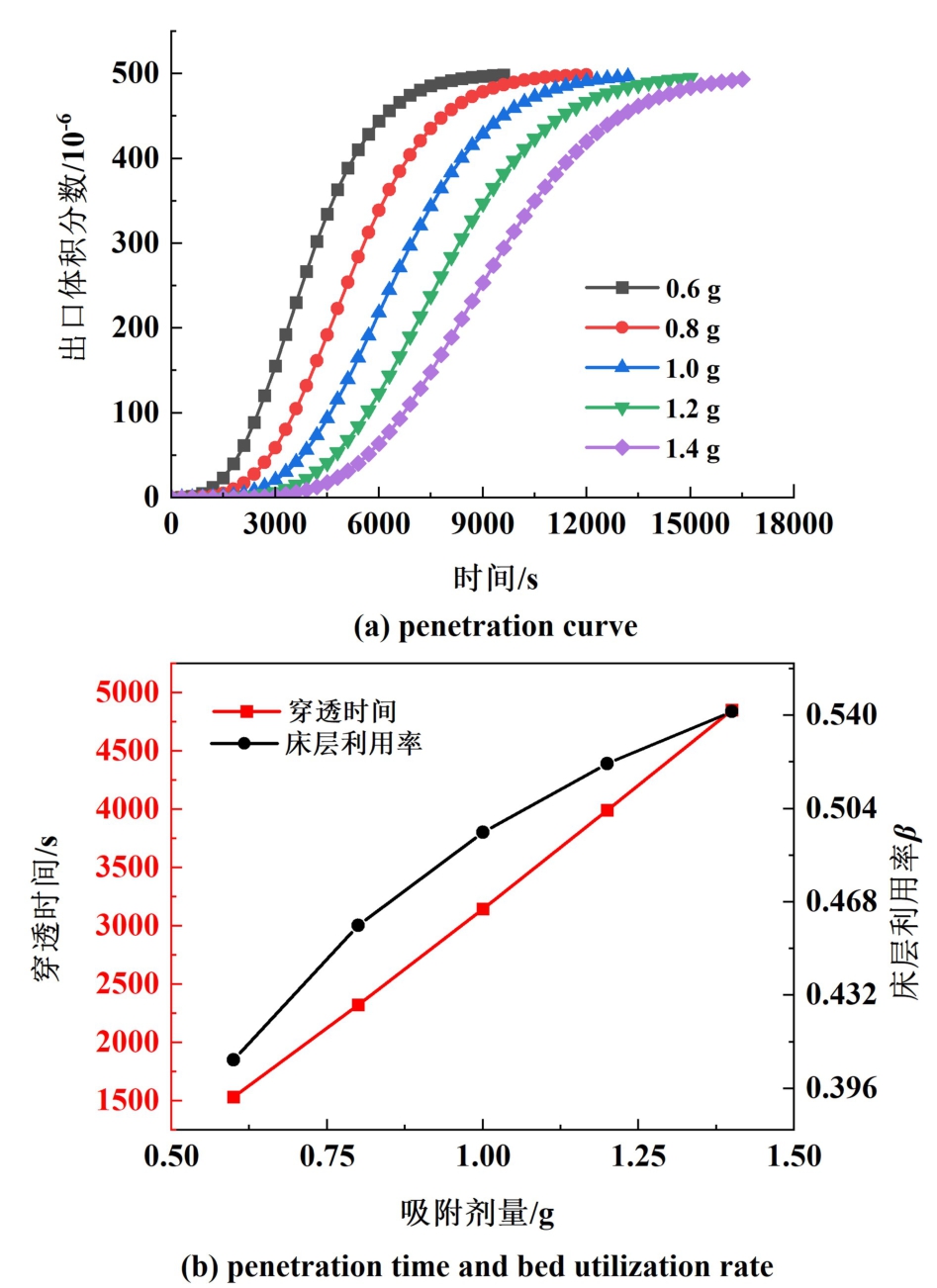

3.4.3 吸附剂量

设置吸附剂用量为0.6、0.8、1.0、1.2和1.4 g,对应吸附床层高度值为1.76、2.35、2.94、3.52和4.10 cm来研究吸附剂用量对活性炭吸附乙酸乙酯过程的影响,得到如图9所示吸附剂量对吸附的影响曲线。

图9 吸附剂量对吸附的影响曲线

Fig.9 The influence of adsorbent dose on adsorption

从图9中可以看出,在建立的吸附模型中,随着吸附剂用量的增加,穿透曲线右移,穿透时间增大,吸附剂床层利用率增大,且变化趋势比较稳定。 较高的吸附床中微孔体积的可用性大于较低的吸附床。 增加床层高度会引入大量活性位点,进一步增加床的总容量,从而增加穿透时间、饱和时间和床层利用率。 因此,实际应用过程中,可以通过增加床层高度来延长吸附穿透时间和增大床层利用率。因此推荐后续研究可选吸附剂量1.4 g。

3.4.4 堆积密度

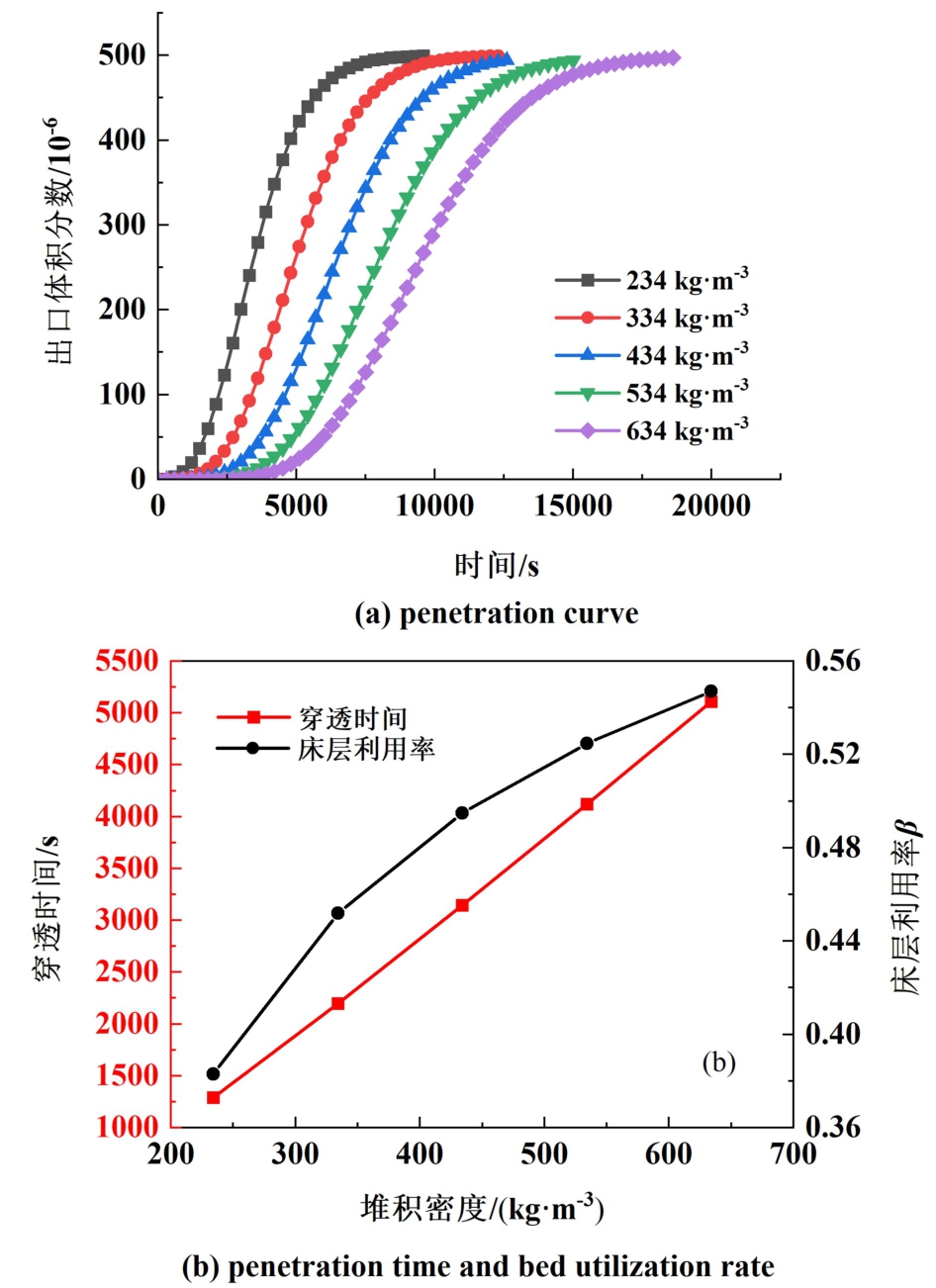

设 置 堆 积 密 度 值 为 234、334、434、534和634 kg·m-3来研究堆积密度对活性炭吸附乙酸乙酯过程的影响,得到如图10所示堆积密度对吸附的影响曲线。

图10 堆积密度对吸附的影响曲线

Fig.10 The influence of packing density on adsorption

从图10中可以看出,在建立的吸附模型中,随着吸附剂堆积密度的增大,吸附穿透曲线右移,穿透时间增大,吸附剂床层利用率增大,且变化趋势比较稳定。 吸附剂的堆积密度是吸附剂的一个物理特性,堆积密度越大,穿透时间越长。 实际生产中,可以通过选择堆积密度较大的吸附剂来延长吸附穿透时间和增大床层利用率。 因此推荐后续研究可选堆积密度534 kg·m-3。

4 结论

相较于Freundlich等温吸附模型,活性炭吸附乙酸乙酯体系与Langmuir模型更为契合,其拟合相关 系 数 R2为 0.994, 且 理 论 吸 附 容 量 qe为420.89 mg·g-1。 实验与模拟所得的穿透曲线AAD值仅为0.034,充分验证了所建数学模型在描述活性炭吸附乙酸乙酯动力学方面的合理性。 Aspen Adsorption动态吸附模拟结果表明,通过减小进料流量,提升操作压力、增加吸附剂用量及堆积密度,可有效延长穿透时间并提升床层利用率。 本研究推荐后续操作可采用以下优化参数:进料流量400 mL·min-1、操作压力300 kPa、吸附剂量1.4 g以及床层堆积密度534 kg·m-3。

[1] YU H, LIN F, LI K, et al. Triple combination of natural microbial action, etching, and gas foaming to synthesize hierarchical porous carbon for efficient adsorption of VOCs[J]. Environmental Research, 2021, 202: 111687

[2] 国家市场监督管理总局. 中国标准书号: GB/T 5795—2002[S]. 北京: 中国标准出版社, 2004 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People′s Republic of China. China STANDARD book numbering: GB/T 5795—2002[S]. Beijing: Standards Press of China, 2004 (in Chinese)

[3] 温新颖. 铈基催化剂制备及其催化氧化乙酸乙酯性能研究[D]. 广西桂林: 桂林电子科技大学, 2022 WEN Xinying. Preparation of cerium-based catalyst and its catalytic performance for oxidation of ethyl acetate[D]. Guangxi Guilin: Guilin University of Electronic Technology, 2022 (in Chinese)

[4] SALVADOR S, KARA Y, CRUSSOL J M. Improving VOC recuperative incinerators performances by increasing turbulence levels inside the combustion chamber: Experimental results[J]. Applied Thermal Engineering, 2005, 25(13): 1871-1881

[5] YANG Y, WANG G, FANG D, et al. Study of the use of a Pd-Pt-based catalyst for the catalytic combustion of storage tank VOCs[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(43): 22732-22743

[6] LI Z, LI Y, ZHU J. Straw-based activated carbon: Optimization of the preparation procedure and performance of volatile organic compounds adsorption[J]. Materials, 2021, 14(12): 3284

[7] 王罡. 工业污染源VOCs 的危害及治理技术浅析[J]. 资源节约与环保, 2020(10): 70-71 WANG Gang. Harm of VOCs from industrial pollution sources and its treatment technology[J]. Resources Economization & Environmental Protection, 2020(10): 70-71(in Chinese)

[8] ZHOU K, MA W, ZENG Z, et al. Experimental and DFT study on the adsorption of VOCs on activated carbon/metal oxides composites [J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 372:1122-1133

[9] BELAISSAOUI B, LE MOULLEC Y, FAVRE E. Energy efficiency of a hybrid membrane/condensation process for VOC(Volatile Organic Compounds) recovery from air: A generic approach[J]. Energy, 2016, 95: 291-302

[10] HOU B, ZHAO Y, SUN W, et al. Glycine based modification of activated carbons for VOCs adsorption[J]. Chemical Engineering Journal Advances, 2021, 7: 100126

[11] YANG F, LI W, OU R, et al. Superb VOCs capture engineering carbon adsorbent derived from shaddock peel owning uncompromising thermal-stability and adsorption property [J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2022, 47: 120-133

[12] 张春青. 活性炭/膨胀石墨复合材料制备及吸附乙酸乙酯性能的研究[D]. 河北秦皇岛: 燕山大学, 2023 ZHANG Chunqing. Preparation of activated carbon/expanded graphite composite and its adsorption performance for ethyl acetate[D]. Hebei Qinhuangdao: Yanshan University, 2023 (in Chinese)

[13] SUI H, LIU J, HE L, et al. Adsorption and desorption of binary mixture of acetone and ethyl acetate on silica gel[J]. Chemical Engineering Science, 2019, 197: 185-194

[14] NATAL-SANTIAGO M A, HILL J M, DUMESIC J A. Studies of the adsorption of acetaldehyde, methyl acetate, ethyl acetate,and methyl trifluoroacetate on silica[J]. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 1999, 140(2): 199-214

[15] SINGH M, SALAUDEEN S A, GILROYED B H, et al. Simulation of biomass-plastic co-gasification in a fluidized bed reactor using Aspen plus[J]. Fuel, 2022, 319: 123708

[16] PUNPEE S, PHALAKORNKULE C. Aspen adsorption simulation for the effects of purge flow rate and vacuum pressure in vacuum pressure swing adsorption[J]. Materials Today: Proceedings, 2022, 52: 2517-2522

[17] LI S, DENG S, ZHAO L, et al. Mathematical modeling and numerical investigation of carbon capture by adsorption: Literature review and case study [J]. Applied Energy, 2018, 221:437-449

[18] BRUNAUER S, EMMETT P H, TELLER E. Adsorption of gases in multimolecular layers[J]. Journal of the American Chemical Society, 1938, 60(2): 309-319

[19] BARRETT E P, JOYNER L G, HALENDA P P. The determination of pore volume and area distributions in porous substances.I. Computations from nitrogen isotherms[J]. Journal of the American Chemical Society, 1951, 73(1): 373-380

[20] 龙文露. 低浓度挥发性有机物在球形活性炭上的吸脱附研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2013 LONG Wenlu. Study on adsorption and desorption of low concentration volatile organic compounds on spherical activated carbon[D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2013 (in Chinese)

[21] LEE S W, PARK H J, LEE S H, et al. Comparison of adsorption characteristics according to polarity difference of acetone vapor and toluene vapor on silica-alumina fixed-bed reactor[J].Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2008, 14(1):10-17

[22] GUTIÉRREZ ORTIZ F J, BARRAGÁN RODRÍGUEZ M, YANG R T. Modeling of fixed-bed columns for gas physical adsorption[J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 378: 121985

[23] RAGHAVAN N S, RUTHVEN D M. Numerical simulation of a fixed-bed adsorption column by the method of orthogonal collocation[J]. AIChE Journal, 1983, 29(6): 922-925

[24] ZHANG N, XIAO J, BÉNARD P, et al. Single-and double-bed pressure swing adsorption processes for H2/CO syngas separation[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(48):26405-26418

[25] SIAHPOOSH M, FATEMI S, VATANI A. Mathematical modeling of single and multi-component adsorption fixed beds to rigorously predict the mass transfer zone and breakthrough curves[J].Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2009,28(3):25-44

[26] LUCAS S, CALVO M P, PALENCIA C, et al. Mathematical model of supercritical CO2 adsorption on activated carbon[J].The Journal of Supercritical Fluids, 2004, 32 ( 1/2/3 ):193-201

[27] REN M, FAN F, ZHOU B, et al. Dynamic simulation of adsorption desulfurization from diesel fuel over activated carbon in the fixed bed [J]. Chemical Engineering Research and Design,2022, 183: 274-284

[28] 吴科融,梁晓怿,张啸宇,等. 模拟预测空间站冷凝水通过活性炭填充柱的吸附效果[J]. 化学工业与工程,2025,42(2):154-165 WU Kerong, LIANG Xiaoyi, ZHANG Xiaoyu, et al. Simulated prediction of the adsorption effect of space station condensate through activated carbon filled columns[J]. Chemical Industry and Engineering, 2025,42(2): 154-165 (in Chinese)

[29] YASEEN M, ULLAH S, AHMAD W, et al. Fabrication of Zn and Mn loaded activated carbon derived from corn cobs for the adsorptive desulfurization of model and real fuel oils[J]. Fuel,2021, 284: 119102

[30] SING K S W. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity [J]. Pure and Applied Chemistry, 1982, 54 (11):2201-2218

[31] 赵军.乙酸乙酯在活性炭上的吸附等温线与穿透曲线模拟[D].辽宁大连:大连理工大学,2004 Zhao Jun. Simulation of adsorption isotherms and breakthrough curves of ethyl acetate on activated carbon[D] Liaoning Dalian:Dalian University of Technology, 2004(in Chinese)

[32] LANGMUIR I. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum[J]. Journal of the American Chemical Society, 1918, 40(9): 1361-1403

[33] FREUNDLICH H. Über die adsorption in lösungen [J].Zeitschrift Für Physikalische Chemie, 1907, 57U(1): 385-470

[34] 李源. 基于Aspen Adsorption 的VOC 吸附脱除工艺模拟: 印刷厂含乙酸乙酯废气回收处理技术研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2019 LI Yuan. Simulation of VOC adsorption and removal process based on Aspen Adsorption: Research on recovery and treatment technology of waste gas containing ethyl acetate in printing plant[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology,2019 (in Chinese)