芳烃是由苯环或其衍生物构成的有机化合物,分为单环芳烃、多环芳烃和稠环芳烃[1]。 苯、甲苯、二甲苯是重要的有机化工原料,广泛用于树脂、橡胶、纤维等行业。 2023年我国芳烃产能达9 500万t·a-1,占全球32%,其中苯、甲苯、二甲苯分别占26%、28%和46%[2-4]。 工业原料主要来自重整油和裂解汽油,但由于含有非芳烃且沸点接近,传统蒸馏难以实现高效分离[5,6]。 芳烃抽提技术通过加入选择性溶剂,利用芳烃与非芳烃在溶剂中的溶解度差异进行分离纯化[7,8]。 工艺包括溶剂萃取、液-液抽提和萃取精馏,根据原料特性优化选择以降低能耗和成本[9]。 环丁砜因对芳烃高选择性、溶解性适宜且热稳定性优良,成为液-液抽提工艺的核心溶剂,广泛用于国内外生产流程中。 在液-液抽提中,液滴是传质的基本单元,其传质过程包括液滴发生和运动2个阶段。 液滴发生阶段的传质量占总量的10%至50%[10-12],因此研究液滴发生过程的传质行为对理解液滴全周期传质至关重要。

近年来,研究者们通过各种方法对液滴动态传质进行了研究。 Heine等[13]使用共聚焦拉曼光谱测量获取传质液滴内部和外部固定点的溶质浓度,研究了在连续相静止时液滴形成过程中的传质影响,发现甲苯-乙腈-水(从分散相到连续相的传质方向)体系中的Marangoni效应导致在前5 s内传递了50%的质量,在1 min内传递90%的质量。 为了实现液滴外部溶质分布的实时可视化,Wang等[14]通过纹影偏转技术观察并捕获了单个悬挂液滴的界面现象。 他们发现表面活性剂的加入显著改变了界面不稳定模式,但方式不同:SDS增强了传质,Triton X-100降低了萃取分数。 另外,他们还利用平面激光诱导荧光技术(PLIF)对液滴界面传质过程中发生的瞬态马兰戈尼效应进行了可视化监测[15]。他们发现溶质的密度效应与Marangoni效应相互耦合,进一步影响溶质的分布,进而影响Marangoni效应的位置和演化。 在丙酮液滴生成过程中,液滴与烷烃界面甲苯浓度不均形成了显著的界面张力梯度,触发了马兰戈尼效应,加速了界面更新,从而增强了传质效率,数值模拟表明,马兰戈尼对流可使液滴传质速率提高2~3倍[16]。 此外,液滴内部会产生二次循环涡流,加快了液-液界面的更新,显著提高传质速率[17]。 以上研究在不同体系内,对液滴传质的流场和浓度分布进行了分析。 然而,针对芳烃抽提强传质体系中,环丁砜液滴的体积、形态和速度变化与其动态传质的关系尚不明晰。 本研究基于环丁砜液滴/芳烃抽提体系,利用高速摄像技术分析了液滴粒径、芳烃浓度和连续相流速等因素对液滴发生过程动态传质的影响。 首先,在无传质条件下,研究了连续相黏度以及流速对单液滴生成时间和形态变化的影响;随后,根据研究结果调整操作参数,分析了传质体系中的液滴生成和传质特性,揭示了单液滴生成阶段的传质规律。

1 实验设计

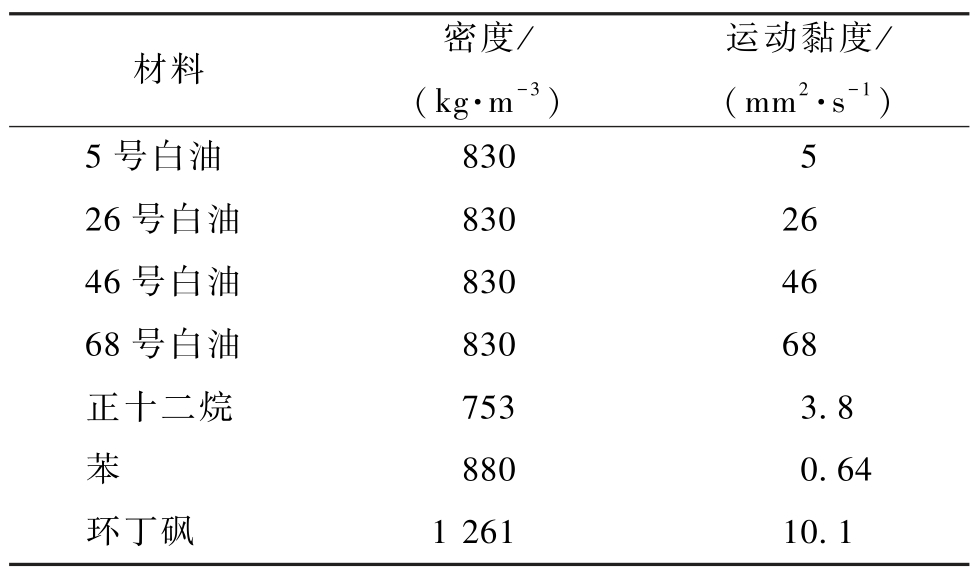

本实验所采用的化学药剂及其规格如下:白油(MOROKE,中国),正十二烷(Macklin,中国),苯(Macklin,中国),环丁砜(Aladdin,中国)。 由于环丁砜在28 ℃以下为固态,为保证实验可行性,实验条件为30 ℃,实验所用化学药剂的主要物理性质如表1所示。

表1 实验用化学药剂物性参数表(30 ℃)

Table 1 Physical property parameters of experimental chemicals (30 ℃)

材料 密度/(kg·m-3)运动黏度/(mm2·s-1)5 号白油 830 5 26 号白油 830 26 46 号白油 830 46 68 号白油 830 68正十二烷 753 3.8苯880 0.64环丁砜 1 261 10.1

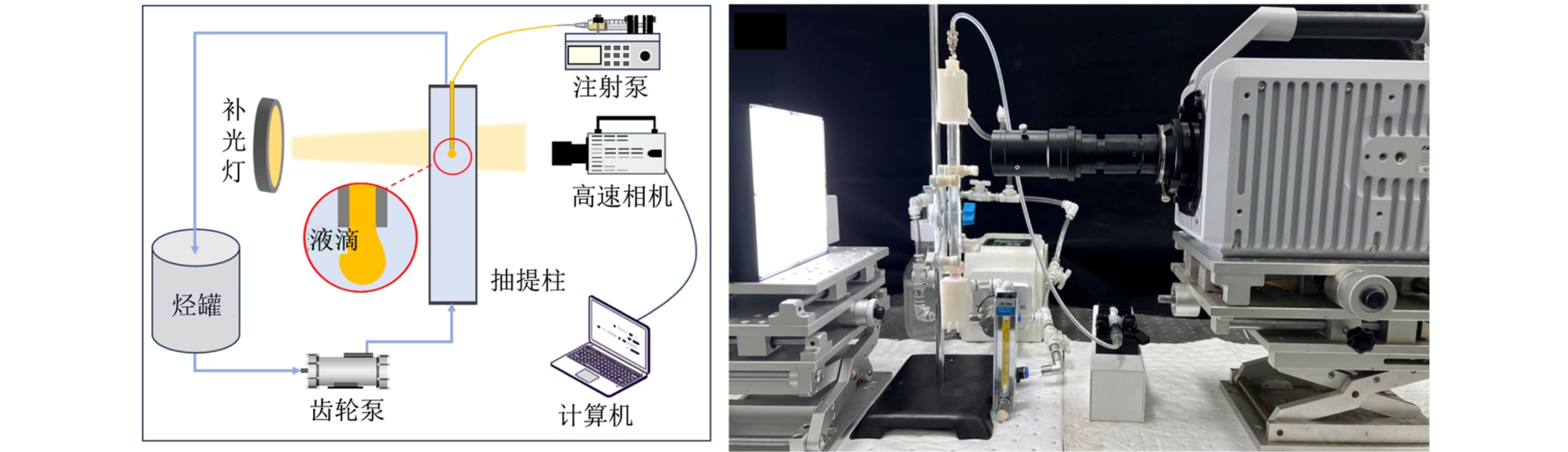

本实验所涉及的仪器为以下型号:高速相机(Photron,FASTCAM Mini AX 200,日本);LED补光灯(鹰视电子科技有限公司,L250-250-20,中国),注射泵(保定兰格恒流泵有限公司,LSP01-2A,中国),转子流量计(西安乐驰测控科技有限公司,LZB-3WB,中国),齿轮泵(珠海市晨辉科技有限公司,MPC010,中国)。 高速相机的空间分辨率误差≤(±0.5)%,注射泵的行程控制精度为误差≤(±0.5)%,转子流量计的标称精度为满量程的(±1.5)%。

本实验搭建了基于高速摄像的液滴发生过程传质行为测试装置,如图1所示。 利用齿轮泵将烃罐中的烃(白油、苯与白油混合)连续相从下往上注入内边为8 mm×8 mm,长为150 mm的玻璃抽提柱,并从抽提柱上部返回烃罐中。 注射针头采用平头钢针,针头一侧通过鲁尔接头(JT-2)和软管(内径为0.52 mm,外径为1.52 mm)与注射泵相连,另一侧插入抽提柱中,通过控制注射泵流量使分散相液滴在针头处产生。 实验用的18 G针头的外径为1.28 mm,内径为0.84 mm;20 G针头的外径为0.9 mm,内径为 0.6 mm; 22 G针头的外径为0.7 mm,内径为 0.4 mm; 27 G针头的外径为0.4 mm,内径为0.2 mm。 通过高速相机对注射针头处发生的液滴进行拍摄, 拍摄帧率设置为500 fps,记录环丁砜液滴的发生时间及其形态变化。

图1 液滴发生过程传质行为测试装置

Fig.1 Mass transfer behavior test device for droplet occurrence process

2 结果与讨论

2.1 无传质条件的液滴发生形态

2.1.1 液滴尺寸的图像识别方法

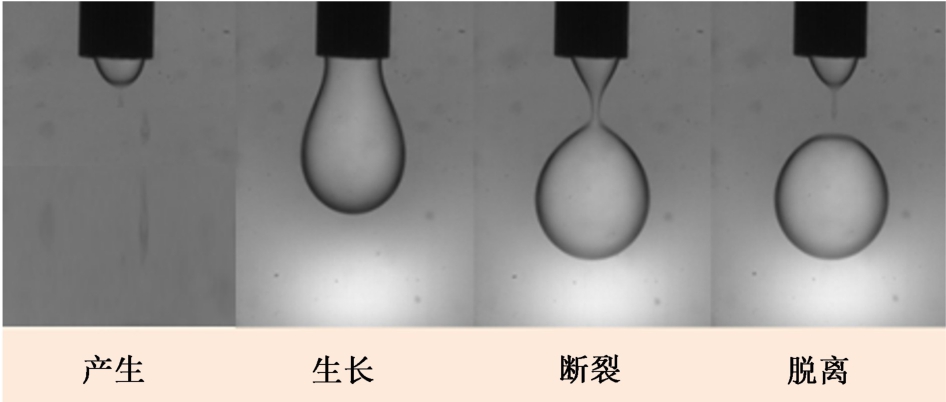

液滴发生时间可以用4个阶段表示:产生、生长、断裂、脱离。 如图2所示,环丁砜液滴由针头处流出,随后液滴逐渐生长,直至液滴喉部与针头水平面呈90°时,液滴喉部开始收缩并最终断裂,脱离针头。 液滴刚开始形成,液体受到针头流动的拉力和界面张力的约束。 Tate定律中液滴的大小(直径)与液滴和连续相之间的压力差及界面张力相关,液滴在产生阶段的直径较小,因为压力差尚未达到一个足以产生较大液滴的程度,而界面张力又在此过程中提供了阻力,使液滴不能无限增大。 根据Tate定律,压力差和液滴尺寸之间存在正相关关系。 即液滴在生长阶段的直径会随着压力差的增大而增大。 随着液滴变大,界面张力继续对液滴的形态产生影响,推动液滴向更大的尺寸发展。 液滴表面上的拉伸力和压力差的作用使液滴逐渐增大,直到达到某一临界状态。 在断裂阶段,当液滴增大到某一临界尺寸时,内外压力差增大,液滴的喉部就会承受不住巨大的拉伸力。 随着液滴尺寸的进一步增加,界面张力也会继续作用,最终使液滴断裂。 液滴的喉部在此阶段开始收缩,直到最终断裂形成2个独立的液滴。 在最后的脱离阶段,液滴的大小和界面张力、压力差密切相关,在液滴脱离时,液滴的尺寸和周围液体的流动状态决定了液滴脱离的方式和大小。

图2 液滴发生过程的阶段划分

Fig.2 Stage division of droplet occurrence process

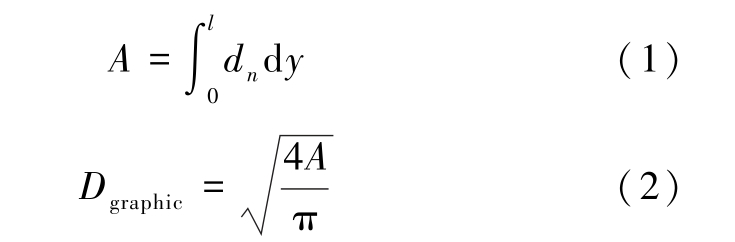

根据入射流量与液滴发生时间之比可以获得产生单个液滴的计算体积,并得到液滴的计算粒径值。

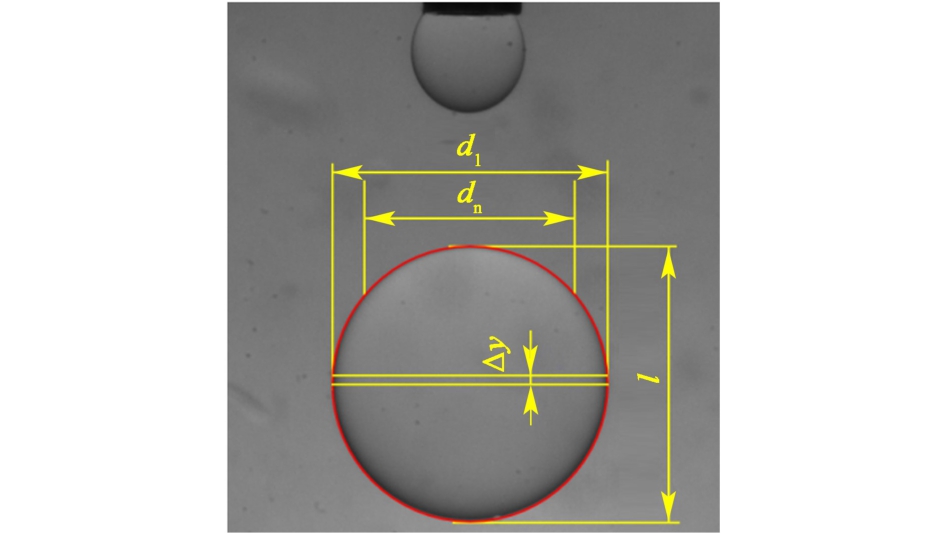

利用matlab软件识别液滴的轮廓,如图3所示,由于液滴较小且呈球体状,观察面所得到的液滴轮廓近似圆形,因此,可读取轮廓上距离每个像素点水平方向的最远距离d1、d2、…、dn,并将这些值在竖直方向上进行积分得到液滴的面积A,再通过圆面积公式(2)计算液滴的图解粒径Dgraphic。

图3 液滴尺寸识别方法

Fig.3 Droplet size identification method

2.1.2 入射流量对液滴发生时间与粒径的影响

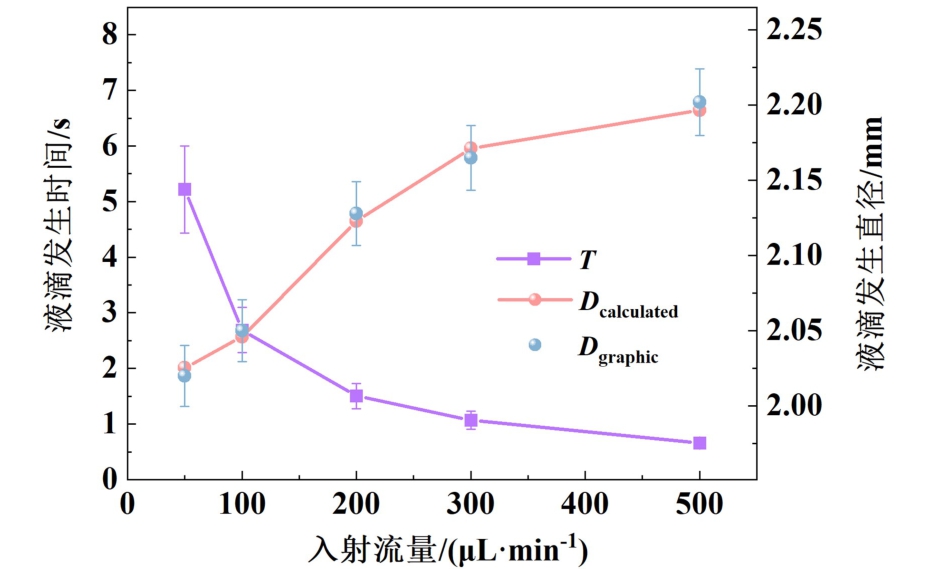

图4 显示了液滴发生过程中,液滴形态及粒径大小与入射流量的关系,随着入射流量的增加,液滴生成时间明显缩短,且呈现出近似反比关系。 当流量从50增加到300和500 μL·min-1时,液滴生成时间从5.22 s分别减少到1.07和0.67 s。

图4 液滴发生时间与入射流量关系

Fig.4 The relationship between droplet occurrence time and incident flow rate

图5 液滴发生形态与入射流量的关系

Fig.5 The relationship between droplet morphology and incident flow rate

图4 显示了本实验方法计算液滴的图解粒径与计算粒径的偏差小于2%,两者吻合度较高。 实验发现随着入射流量的提升,液滴粒径逐渐增大,但增速减缓。 当流量从50增加到300 μL·min-1时,液滴粒径从2.03增至2.16 mm;流量进一步增至500 μL·min-1时,粒径仅增至2.20 mm。 由于液滴生成过程缓慢,惯性和阻力的影响可忽略,滴型液滴的粒径随入射流量增加变化不显著。

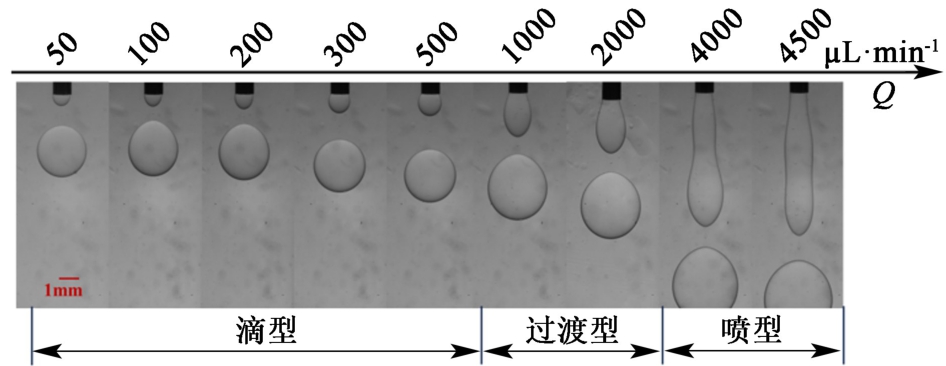

进一步增加入射流量后,发现液滴脱离瞬间的形态随之变化, 如图 5所示。 当流量不超过500 μL·min-1时,液滴呈稳定的滴型;当流量增至1 000 μL·min-1时,液滴形态开始向过渡型转变;流量达到4 000 μL·min-1时,液滴接近射流状,呈现不稳定的喷型。 这是因为在高流量下,流体速度增加,惯性效应逐渐超过表面张力,导致液滴变形,连接部位拉长,最终液滴以射流形式从针头快速射出,并可能破裂或与后续液滴合并,表现出射流现象。

2.1.3 入射口径对液滴发生时间与粒径的影响

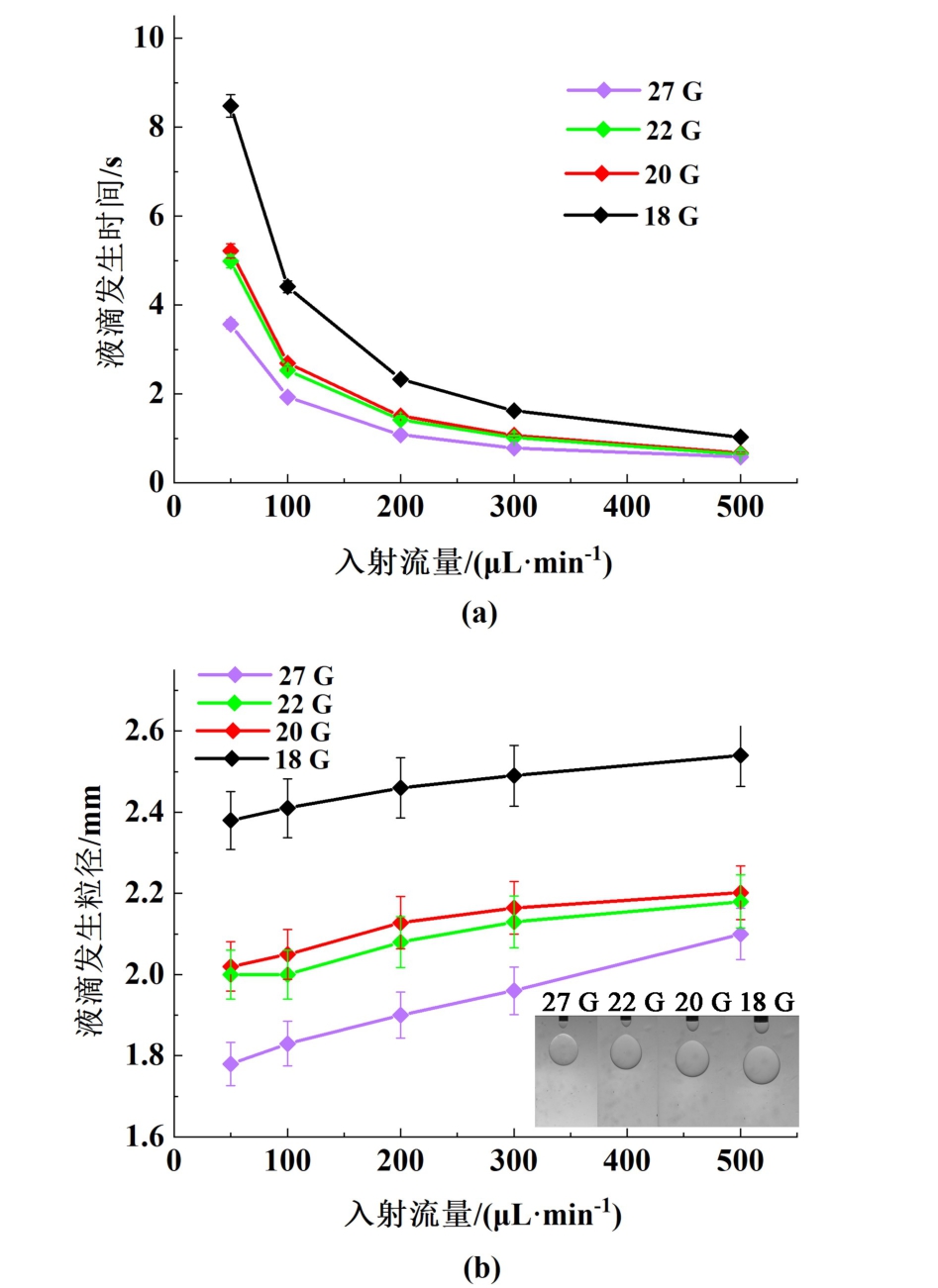

发生液滴的粒径不仅与入射流量有关,还与入射的口径大小有关。 变换注射针头规格分别为27 G(内径0.2 mm)、22 G(内径0.4 mm)、20 G(内径0.6 mm)和18 G(内径0.84 mm),分析注射针头处产生的环丁砜液滴形态变化,结果见图6。

图6 (a)液滴发生时间;(b)粒径与入射口径的关系

Fig.6 The relationship between droplet occurrence time and (a) droplet size; (b) incident aperture

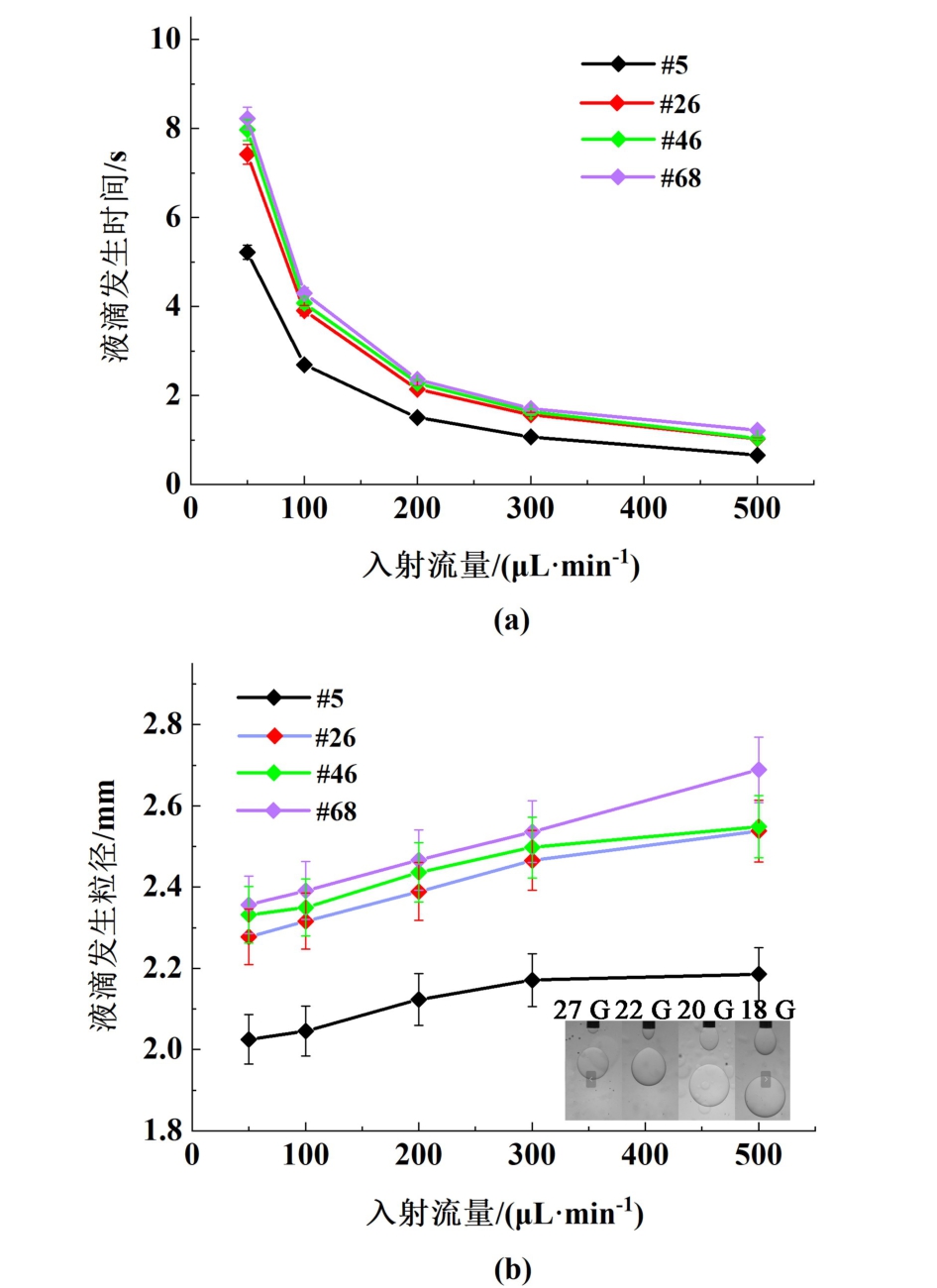

图6(a)显示了入射流量变动条件下,采用不同规格注射针头的液滴发生时间变化情况:在同一入射流量下,当注射针头尺寸增大后环丁砜液滴的发生时间变长,以入射流量50 μL·min-1为例,当选用的注射针头由27 G增至18 G时,液滴的发生时间由3.57增至8.48 s。

图6(b)展示了在不同流量条件下,不同规格注射针头对液滴粒径的影响,插图为50 μL·min-1流量下4种不同针头产生的液滴实拍图。 在相同流量下,针头尺寸越大,液滴粒径越大。 随着流量增加,较大尺寸针头的液滴粒径增幅较小。 例如,当流量从50增至500 μL·min-1时,27 G针头的液滴粒径由 1.784增至 2.099 mm,增加了0.315 mm;而18 G针头的粒径由 2.381增至 2.539 mm,仅增加了0.158 mm。 这是由于较大针头内径使流体流速较低,液滴形成时间更长,液滴在达到较大体积后才脱落。

2.1.4 连续相黏度对液滴发生时间与粒径的影响

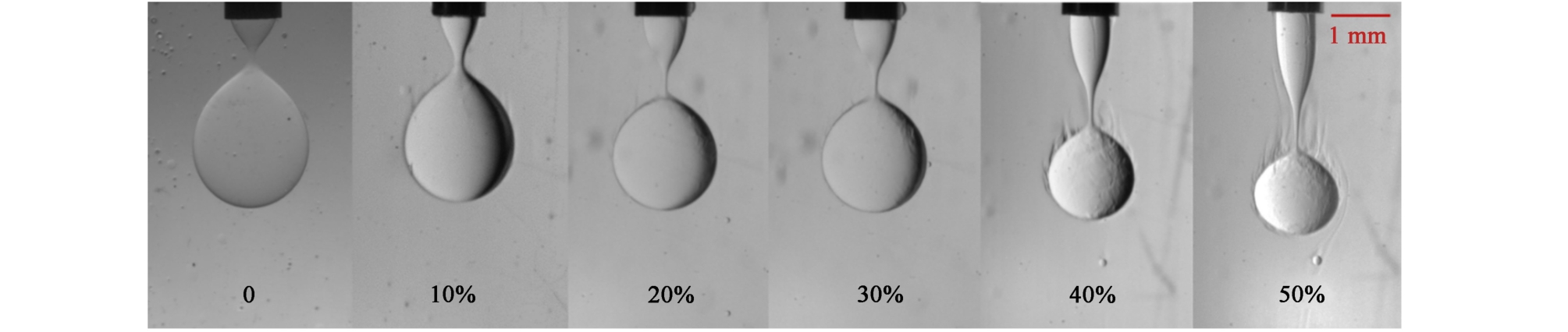

在液-液抽提体系中,由于温度、芳烃浓度等因素的变化会导致连续相(烃相)黏度发生变化,并对环丁砜液滴的生成过程产生较大影响。 图7(a)显示了不同黏度连续相条件下环丁砜液滴生成时间随流量变化的情况。 在相同流量下,连续相黏度增加会延长液滴生成时间,且黏度越高,生成时间的增长速度越慢。 流量为500 μL·min-1时,连续相运动黏度从5增加到26 mm2·s-1液滴生成时间从0.67延长到1.03 s,而当运动黏度增加到68 mm2·s-1时,时间仅增至1.22 s。

图7 (a)液滴发生时间;(b)粒径与连续相黏度的关系

Fig.7 (a)The relationship between droplet occurrence time; (b)droplet size and continuous phase viscosity

图7(b)显示了不同连续相运动黏度下环丁砜液滴发生粒径的变化情况,插图为500 μL·min-1流量下不同运动黏度下液滴的实拍图。 结果表明,随着运动黏度增加,液滴粒径变大,但增幅逐渐减小。流量为500 μL·min-1时,运动黏度从5增至26 mm2·s-1时,液滴粒径从2.20增至2.54 mm,运动黏度继续增至68 mm2·s-1时,粒径仅增至2.69 mm。

由于较高黏度的连续相增加了对分散相环丁砜液滴发生时的阻力,减慢了液滴增长速度,导致液滴在针头处停留时间延长。 同时,较大的流动阻力使得液滴脱落前达到更大尺寸。 随着连续相黏度增加,黏性阻力逐渐主导液滴生成过程,惯性力、界面张力等影响减小,液滴生成时间和粒径变化幅度逐渐减小。

以上研究表明:在无传质条件下,入射流量越大,液滴生成时间越短,且液滴生成时间与入射流量成反比趋势;针头口径越大,液滴生成时间越长,粒径也越大,但高入射流量下,口径变化对粒径的影响减小;连续相黏度增加延长了液滴生成周期,粒径增大,但增幅逐渐减小。

2.2 液滴发生过程的动态传质行为

进一步,在传质体系中,研究不同注射针头规格尺寸、芳烃浓度以及连续相流速条件下的液滴生成过程传质行为,分析传质与液滴生成之间的相互作用关系。

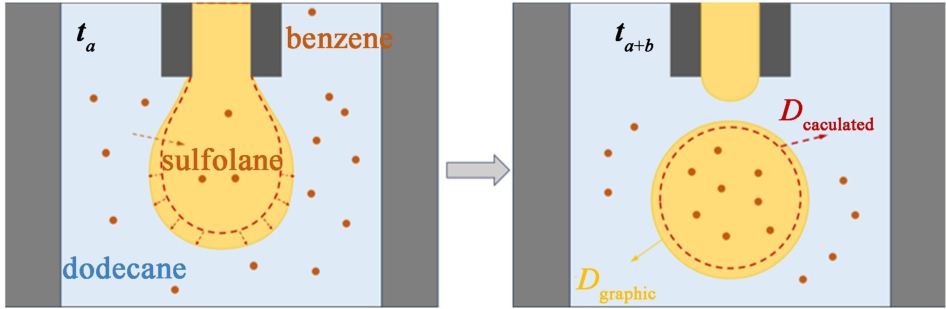

当烃连续相(十二烷)中含有芳烃(苯)时,在环丁砜液滴产生过程中,烃相中的芳烃会进入液滴内部,造成液滴体积增加,如图8所示。 图中红色虚线所示轮廓为无传质时的液滴形态,橙色实线轮廓为传质后的液滴形态。 当液滴脱落时,利用液滴发生时间求取的计算粒径Dcalculated表示无传质产生液滴的粒径,以图解粒径Dgraphic表示传质条件下产生液滴的粒径。 传质导致芳烃进入环丁砜液滴内部,造成液滴粒径增大,液滴的体积增量约等于苯的传质量。

图8 传质(环丁砜液滴抽提苯)导致液滴粒径增加示意图

Fig.8 A schematic diagram of mass transfer (sulfolane droplet extraction of benzene) resulting in an increase in droplet size

采用传质速率N表征传质的快慢程度,它表示单位时间通过单位面积的传质质量,其单位为kg·m-2·s-1;以平衡传质比δ 作为传质进行的程度,它表示传质量与平衡传质量的比值;将注射泵流量控制为500 μL·min-1。 以上参数由公式(3)和(4)计算。

式(3)和式(4)中:T表示单液滴开始产生到恰好完全脱离针头的时间;ρb表示苯的密度,kg·m-3;Vgraphic和Vcalculated分别代表液滴的图解和计算体积,m3; 表示液滴增大前后的平均表面积,m2;cd代表苯在分散相(环丁砜液滴)中的浓度;kd代表分配系数;30 ℃下环丁砜对抽提十二烷中苯的分配系数约为1.16[18]。

表示液滴增大前后的平均表面积,m2;cd代表苯在分散相(环丁砜液滴)中的浓度;kd代表分配系数;30 ℃下环丁砜对抽提十二烷中苯的分配系数约为1.16[18]。

2.2.1 芳烃浓度对液滴发生过程的影响

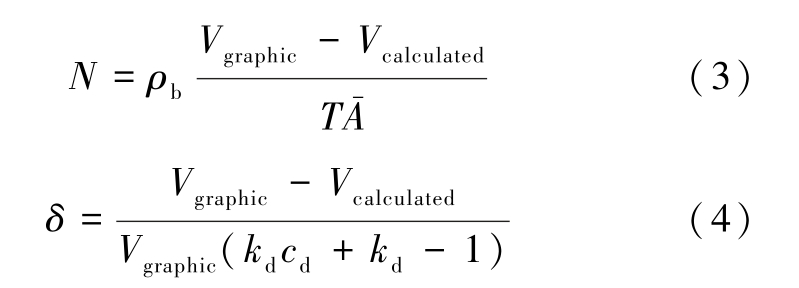

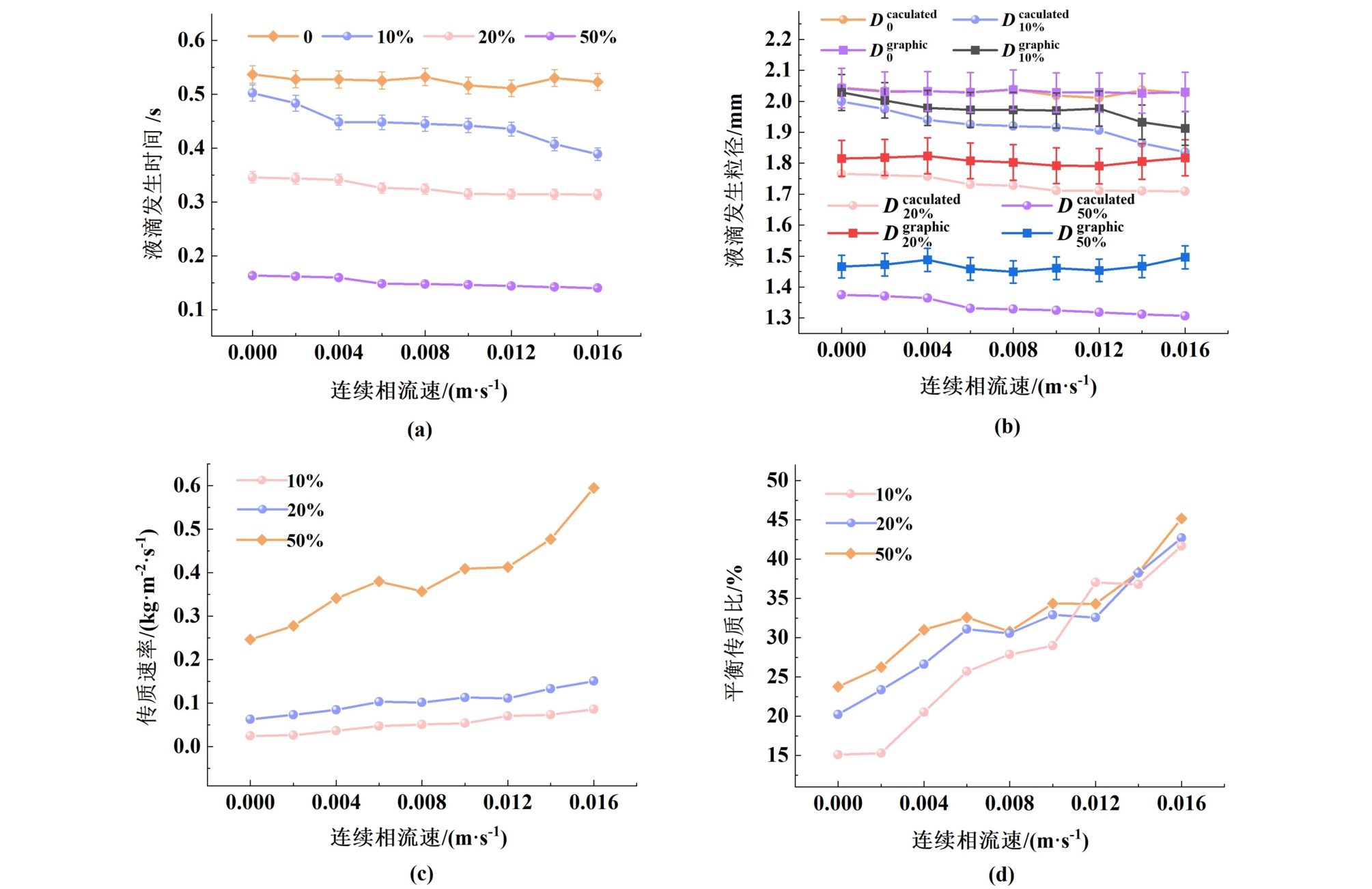

使用苯浓度为0~50%的十二烷混合液作为连续相,并控制流速为0.01 m·s-1。 图9显示,随着芳烃浓度的增加,环丁砜液滴脱离粒径逐渐变小。 当浓度达到30%时,液滴界面出现明显的马兰戈尼效应,并且液滴颈部逐渐收缩变细、拉长。 随着芳烃浓度继续增加,环丁砜与芳烃混合物的表面张力降低,液滴难以维持形态,容易提前脱落,导致液滴变小。

图9 随芳烃浓度升高环丁砜液滴脱离时的形态变化

Fig.9 The changes of morphological of sulfolane droplets during detachment with the increase of aromatic hydrocarbon concentration

有传质情况下,液滴的尺寸会明显减小。 增加溶质浓度后,界面张力通常会减小。 原因在于,溶质分子会聚集在界面处,减少分子间的相互吸引力,从而降低界面张力。 而根据Tate定律,表面张力的改变也会导致液滴尺寸的改变,即表面张力越小,液滴尺寸相较于非传质情况下更大。

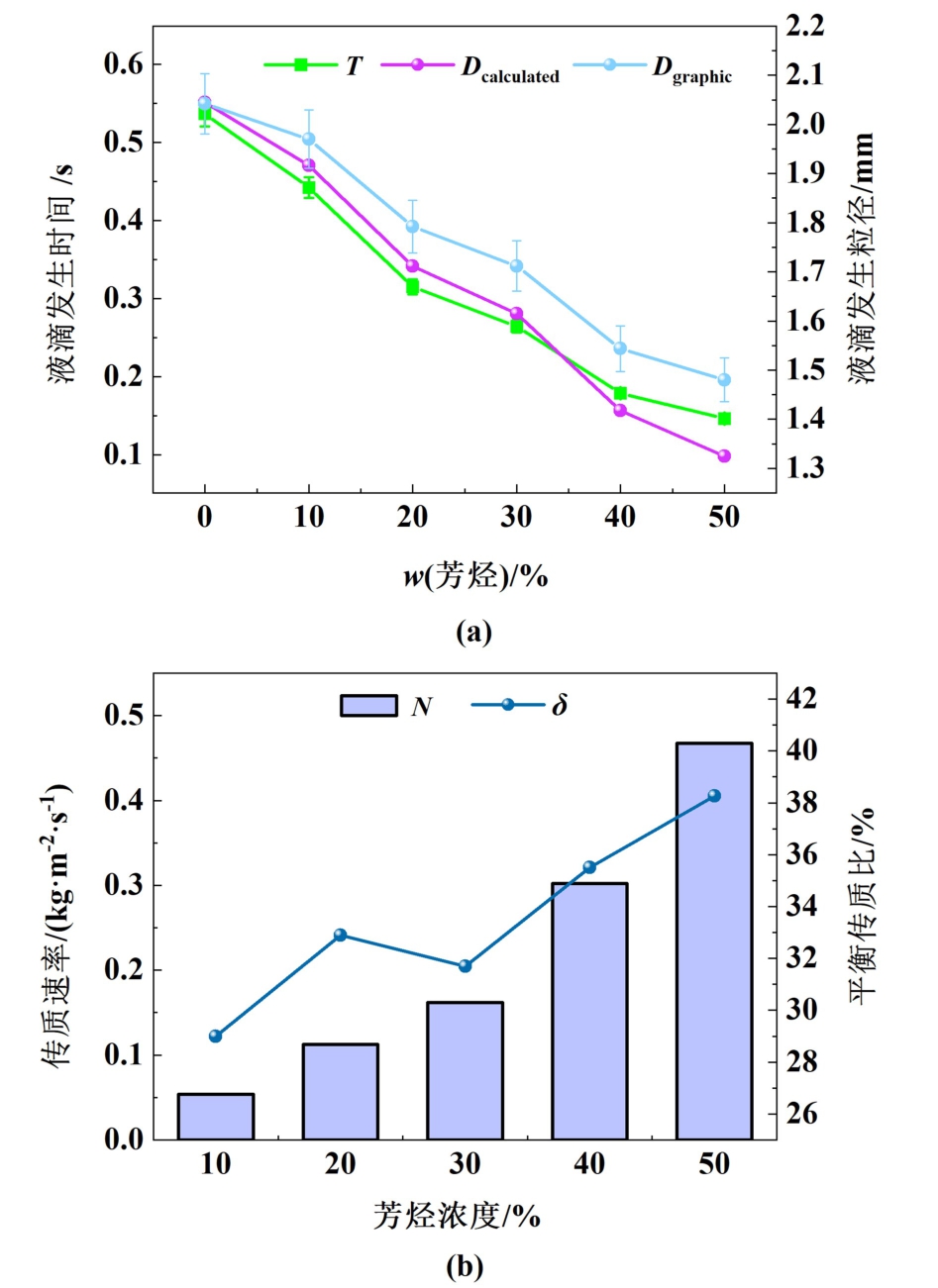

图10(a)记录了液滴发生时间、粒径与芳烃浓度的关系,随着芳烃浓度的增加,液滴生成的时间减少,生成速率变快,当芳烃浓度由0增至50%时,液滴发生时间由0.537减至0.146 s,液滴生成速率提高了2.7倍;同时,环丁砜液滴粒径由2.042减至1.325 mm,减小了约35%。 对比液滴的计算粒径与图解粒径可知,在传质条件下,液滴的图解粒径总是大于计算粒径,这是由于连续相中的苯会通过传质进入环丁砜液滴并引起相体积增加。

图10 (a)液滴发生的时间和粒径;(b)传质速率与芳烃浓度关系

Fig.10 The relationship between (a)droplet occurrence time and particle size; (b) mass transfer rate and aromatic hydrocarbon concentration

图10(b)中以柱状图表示传质速率N随芳烃浓度的变化情况,随着芳烃浓度的增加,传质速率呈增加趋势,且增加幅度变大,当芳烃浓度由10%增至30%时,传质速率由0.054增至0.162 kg·m-2·s-1;当芳烃浓度进一步增至30% 时,传质速率增至0.468 kg·m-2·s-1。 这是因为随着芳烃浓度的增加,液滴与连续相有较高的芳烃浓度梯度,同时,由于芳烃含量增加会使得液滴粒径减少,液滴的比表面积增大,也提高了传质速率。 图10(b)中还显示了平衡传质比δ 随芳烃浓度的变化情况,随芳烃浓度增加,平衡传质比也呈增加趋势,当芳烃浓度由10%增至50%,平衡传质比由28.99%提升至38.27%。

2.2.2 液滴粒径对传质的影响

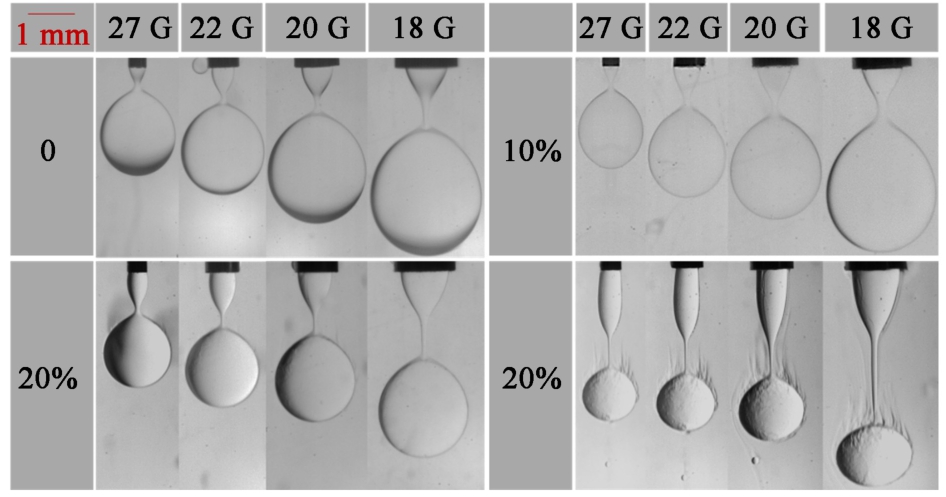

液滴粒径减小能够增大液滴的比表面积,提高传质速率。 在连续相流速为0.01 m·s-1,注射泵流量为500 μL·min-1条件下,通过控制注射针头尺寸调控初始液滴粒径,并在不同芳烃浓度下研究其对液滴传质的影响。 由图11显示,小规格针头产生的环丁砜液滴粒径较小;芳烃浓度低于20%时,液滴均为滴型,而浓度为50%时,液滴形态向过渡型转变。

图11 液滴脱落形态随入射口径和芳烃浓度的变化情况

Fig.11 The change of droplet shedding morphology with incident aperture and aromatic hydrocarbon concentration

如图12(a)所示,随着芳烃浓度升高,不同针头产生液滴的时间差减小:芳烃浓度为0%时,27 G和18 G针头的液滴生成时间相差0.62 s,当浓度为50%时,相差减小至0.14 s。 图12(c)显示,随着针头口径增大,液滴粒径变大,传质速率减小。 芳烃浓度增加时,不同针头的传质速率差异增大,尤其小尺寸针头的传质速率受影响较大,芳烃浓度为10%时,27 G和18 G针头的传质速率相差0.207 kg·m-2·s-1,浓度为50%时,相差增至0.953 kg·m-2·s-1。 由图12(d)可知,在液滴生成阶段,芳烃浓度升高对平衡传质比的增长作用有限,但液滴粒径对平衡传质比影响较大,在50%芳烃浓度下,液滴粒径从1.01增至2.36 mm时,平衡传质比从48.39%降至25.38%。

图12 (a)液滴发生时间;(b)粒径;(c)传质速率;(d)平衡传质比与芳烃浓度的关系

Fig.12 The relationship between the concentration of aromatic hydrocarbon and (a)the droplet occurrence time;(b)particle size; (c)mass transfer rate; (d)equilibrium mass transfer ratio

2.2.3 连续相流速对液滴传质的影响

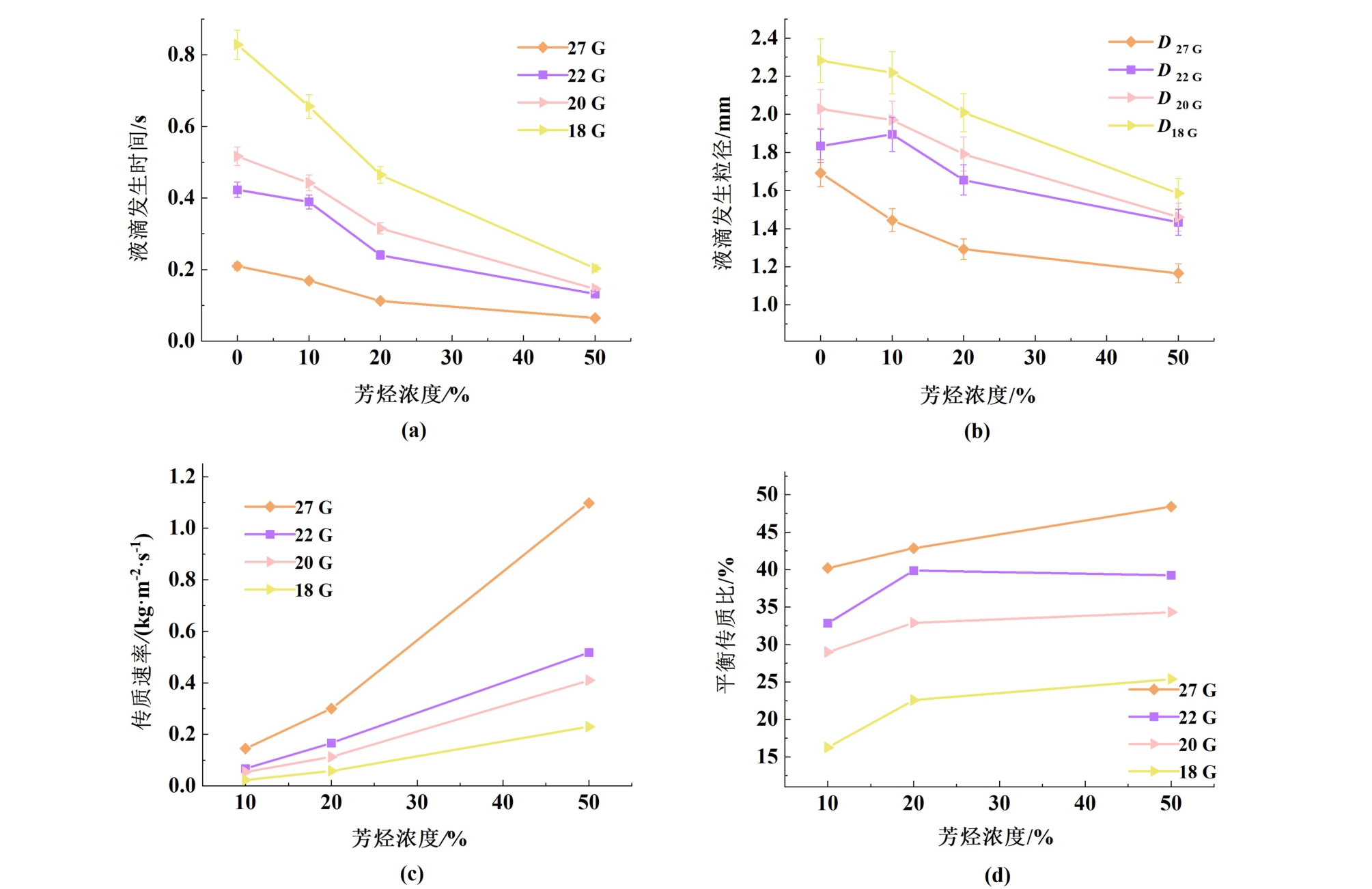

在20 G注射针头、注射泵流量500 μL·min-1条件下,使用不同苯浓度的十二烷混合液,控制齿轮泵改变连续相流速,研究其对液滴传质的影响,结果见图13。

图13 (a)液滴发生时间;(b)粒径;(c)传质速率;(d)平衡传质比与连续相流速的关系

Fig.13 The relationship between droplet generation time (a); droplet size (b); mass transfer rate (c);equilibrium mass transfer ratio (d) and continuous phase flow rate

如图13(a)所示,连续相为纯十二烷时,流速变化对环丁砜液滴生成时间几乎无影响,保持在约0.52 s;加入苯后,随流速增加,液滴生成时间逐渐缩短。 图13(b)显示,在芳烃浓度不变时,液滴计算粒径随连续相流速增加仅略微减小。

如图13(c)和13(d)所示,传质速率和平衡传质比均随流速增大而提升,且高浓度芳烃时提升幅度更大。 当流速从0增至0.016 m·s时,10%芳烃浓度下传质速率从0.025增至0.086 kg·m-2·s-1,平衡传质比从15. 09%增至41. 65%;50%浓度下传质速率从0. 246增至0. 594 kg·m-2·s-1,平衡传质比从23. 75%增至45. 16%。 数据说明芳烃浓度较高时,马兰戈尼效应等液滴内流动行为加速了传质。

3 结论

基于环丁砜液滴/芳烃抽提体系,分别研究了无传质条件下单液滴发生过程中分散相入射流量、入射口径以及连续相黏度对液滴生成时间及其形态变化的影响,以及传质体系下芳烃浓度、液滴粒径以及连续相流速对液滴生成及其传质特性的影响。 主要研究结论如下。

(1)无传质体系下,随着入射流量的提升,液滴的发生时间变短,液滴发生时间与入射流量成反比趋势;入射口径越大,环丁砜液滴的发生时间越长,产生的液滴粒径越大;连续相黏度增加,液滴发生时间变长。

(2)传质体系下,环丁砜液滴的传质特性受到芳烃浓度、液滴粒径以及连续相流速的影响:当芳烃浓度和连续相流速增加时,平衡传质比相应提高;当液滴计算粒径有提高时,平衡传质比降低。

液滴发生过程中有着显著的强化传质作用,在所研究的体系下,液滴在发生过程中的平衡传质比为23%~49%,并导致液滴发生粒径比无传质时更小,研究结果揭示了单液滴发生阶段的液滴形态、传质行为及影响规律,为理解强传质体系下液滴发生过程的传质行为提供了重要参考价值。

[1] 丛敬. 几种芳烃抽提工艺的比较[J]. 当代化工, 2009, 38(5): 467-471 CONG Jing. Comparison of several aromatic extraction processes[J]. Contemporary Chemical Industry, 2009, 38(5): 467-471(in Chinese)

[2] 米多, 王涛, 田佰和. 国内外芳烃主要产品市场分析[J]. 化学工业, 2020, 38(4): 57-67 MI Duo, WANG Tao, TIAN Baihe. Analysis of the main aromatics market at home and abroad[J]. Chemical Industry, 2020, 38(4): 57-67(in Chinese)

[3] 米多, 王琦, 刘利国, 等. 芳烃主要产品生产及市场分析[J]. 化学工业, 2022, 40(4): 71-82 MI Duo, WANG Qi, LIU Liguo, et al. Production and market analysis of major aromatic products [J]. Chemical Industry,2022, 40(4): 71-82(in Chinese)

[4] 王澈. 我国芳烃产业链现状与发展趋势[J]. 当代石油石化,2023, 31(10): 16-21, 49 WANG Che. Status and development trend of China’s aromatics industry chain[J]. Petroleum & Petrochemical Today, 2023, 31(10): 16-21, 49(in Chinese)

[5] 魏晓丽, 李泽坤, 史军军, 等. 基于烃组成分离的原油催化裂解反应探究[J]. 石油学报(石油加工),2024,40(3):691-698 WEI Xiaoli, LI Zekun, SHI Junjun, et al. Study on catalytic cracking reaction of crude oil based on its hydrocarbon composition separation[J]. Acta Petrolei Sinica (Petroleum Processing Section),2024,40(3):691-698(in Chinese)

[6] 张鹏飞, 严张艳, 任亮, 等. C9+重芳烃催化加氢脱烷基技术研究进展[J]. 化工进展, 2024, 43(3): 1266-1274 ZHANG Pengfei, YAN Zhangyan, REN Liang, et al. Research progress in the catalytic hydrodealkylation of C9+ heavy aromatics[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(3): 1266-1274(in Chinese)

[7] 娄海生, 唐祉祎, 崔立中. 芳烃抽提技术探讨[J]. 石油化工设计, 2007, 24(2): 11-13, 15 LOU Haisheng, TANG Zhiyi, CUI Lizhong. Discussion on aromatic extraction process[J]. Petrochemical Design, 2007, 24(2): 11-13, 15(in Chinese)

[8] 王赣父, 程国柱. 催化裂化-芳烃抽提联合工艺的研究与工业试验[J]. 石油炼制与化工, 1995, 26(6): 1-8 WANG Ganfu, CHENG Guozhu. Study and commercial trial of the integration operation of FCC and aromatics extraction[J].Petroleum Processing and Petrochemicals, 1995, 26(6): 1-8(in Chinese)

[9] 赵妍. 芳烃抽提工艺技术的分析与对比[J]. 化工管理,2015(18): 172 ZHAO Yan. Analysis and comparison of aromatic extraction technology[J]. Chemical Enterprise Management, 2015(18): 172(in Chinese)

[10] STEINER L, OEZDEMIR G, HARTLAND S. Single-drop mass transfer in the water-toluene-acetone system[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 1990, 29(7): 1313-1318

[11] LEE Y L. Surfactants effects on mass transfer during drop-formation and drop falling stages[J]. AIChE Journal, 2003, 49(7):1859-1869

[12] LIANG T, SLATER M J. Liquid: Liquid extraction drop formation: Mass transfer and the influence of surfactant[J]. Chemical Engineering Science, 1990, 45(1): 97-105

[13] HEINE J S, BART H J. Mass transfer during droplet formation-A measuring technique study [J]. Chemie Ingenieur Technik,2017, 89(12): 1635-1641

[14] WANG Z, LU P, ZHANG G, et al. Experimental investigation of Marangoni effect in 1-hexanol/water system[J]. Chemical Engineering Science, 2011, 66(12): 2883-2887

[15] WANG Z, CHEN J, FENG X, et al. Visual dynamical measurement of the solute-induced Marangoni effect of a growing drop with a PLIF method[J]. Chemical Engineering Science, 2021,233: 116401

[16] WEGENER M, EPPINGER T, BÄUMLER K, et al. Transient rise velocity and mass transfer of a single drop with interfacial instabilities: Numerical investigations[J]. Chemical Engineering Science, 2009, 64(23): 4835-4845

[17] SARKAR S, SINGH K K, SHENOY K T. The shape shapes the interfacial liquid-liquid mass transfer: CFD simulations for single spherical and ellipsoidal drops[J]. Chemical Engineering Science, 2023, 267: 118240

[18] WEGENER M, PASCHEDAG A R, KRAUME M. Mass transfer enhancement through Marangoni instabilities during single drop formation[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer,2009, 52(11/12): 2673-2677