随着全球能源需求的持续增长,提高石油采收率成为石油工业领域的关键研究方向之一。 在我国已探明的石油储量中,低渗/特低渗油藏储量占比较大,此类油藏的开发面临诸多挑战,如微-纳级孔喉发育、孔隙度低、原油与岩石壁面存在强相互作用等,依靠天然能量采出程度低,地层补充能量难度大[1,2]。 纳米技术在石油开采中的应用为解决上述难题提供了新的思路[3]。 作为新兴的调驱剂之一,纳米尺度的聚丙烯酰胺微球具有良好的耐温耐盐性能及可变形性,可随水相进入油藏深部进行调驱,提高石油采收率[4,5]。

近年来,关于纳米流体强化驱油机理的研究取得了一系列重要成果。 众多研究致力于探索纳米流体与原油以及岩石表面的相互作用机制,以提高石油采收率。 油滴剥离实验能够在微观层面上模拟油藏环境中原油与岩石表面以及纳米流体的相互作用。 实验过程中可观察到油滴的形态变化、剥离过程以及与纳米流体之间的界面行为。 而毛细管驱替实验则可以模拟实际油藏中的流体流动情况,为研究不同粒径微球的驱油能力提供可靠的支持[6,7]。

其中,结构分离压力是一个重要的概念,其相关理论指出,在布朗运动和静电排斥力的共同作用下,注入流体中的纳米颗粒在布朗运动和静电排斥力的协同作用下,逐渐在油、水和岩壁的三相界面处形成楔形膜,纳米粒子在楔形膜中形成二维层状结构,从而产生结构分离压力(一种力垂直于界面)。 这一压力在楔形膜的尖端附近比在本体弯月面中更高,使油/纳米流体界面向前移动,纳米流体在固体表面铺展,使油从固体表面剥离,而结构分离压力的大小取决于有效纳米粒子体积分数、粒径等因素[8,9]。 如 Trokhymchuk等[10]提出了一个基于Ornstein-Zernike统计力学方程的表达式来计算结构分离压力。 该表达式表明结构分离压力和渗透压会随着纳米粒子体积分数的增加而增大,而高渗透压的纳米流体能产生高的结构分离压力。

Nikolov等[11] 使用反射光干涉法,观察到了SiO2纳米粒子流体可在油滴和固体表面之间形成纳米流体膜和纳米粒子的自发分层现象。 Sefiane等[12]使用Al2O3纳米流体研究其在疏水表面的动态扩散,在小于1%的范围内,油水接触线的移动速率随纳米流体质量分数的增加而增加,结构分离压力在扩散过程中的作用效果与纳米粒子数量有关。Esfandyari等[13]观察Al2O3、TiO2、SiO23种纳米粒子流体与石灰石岩芯表面油滴的作用过程,测量接触角的变化,对比其改变岩石润湿性的能力,结果显示SiO2纳米粒子流体具有最好的效果。 纳米驱油技术可能与其他驱油技术存在协同作用,而结构分离压力在其中可能起到关键作用。 Karimi等[14]研究表明,使用由氧化锆纳米颗粒(24 nm)和非离子表面活性剂组成的纳米流体提高石油采收率,主要是由于碳酸盐岩的润湿性从强油湿变为强水湿,纳米颗粒的存在可显著提升表面活性剂在改变润湿性方面的有效性。

在前期工作中,我们制得了一种粒径为30 nm的聚丙烯酰胺纳米球,并通过油滴剥离实验研究了纳米球的作用机制[15,16]。 本研究综合油滴剥离和毛细管2种实验方法,将30、50和100 nm聚丙烯酰胺纳米球进行对比,分析结构分离压力在驱油过程中的作用机制及影响结构分离压力的因素,探讨纳米球粒径与作用效果之间的关系,为纳米驱油技术的进一步优化和应用提供理论依据。

1 实验材料和方法

1.1 实验材料

100 nm、50 nm、30 nm聚丙烯酰胺纳米球:实验室自制。 十二烷基硫酸钠(SDS):天津市江天化工技术有限公司提供。 正己烷:天津市江天化工技术有限公司提供。 原油:西安长庆化工集团有限公司提供。

1.2 主要设备与仪器

微型注射器、工业数码显微镜,BC、CCD相机,UCMOS14000KPA、激光粒度分析仪,Nano-ZS90、石英方舟、石英片、比色皿、毛细管。

1.3 实验方法

1.3.1 粒径测试

称取20 mL正己烷做为分散介质,逐滴加入0.5 g纳米球乳液,超声分散5 min。 将适量分散好的样品转移至干燥洁净的比色皿中,使用激光粒度分析仪进行测试。

1.3.2 TEM表征

将纳米球乳液分散在适量正己烷中,超声分散5 min,然后取 0.5 μL分散液滴在附有超薄碳膜的钼支持网上,干燥后使用透射电镜进行观察。

1.3.3 调驱剂的配置

称量十二烷基硫酸钠(SDS)、纳米球干粉于烧杯中,加蒸馏水至50 g,SDS的浓度为6 mmol·L-1,纳米球质量分数为1%,磁力搅拌30 min使其完全溶解,为避免纳米球团聚,超声 30 min得到调驱剂分散体系。

1.3.4 平板原油油滴剥离实验

使用微型注射器取1.0 μL原油滴在石英片上,倒置在装有调驱剂的石英方舟中。 通过放置在油滴上方和左侧的显微镜获得原油的俯视图和侧视图,以监控从表面剥离原油的过程,使用Image软件分析侧视图中接触角的变化。

1.3.5 毛细管驱替实验

首先用毛细管吸取适量纳米球质量分数为5‰的调驱剂,在放大倍数为 200的显微镜下观察其与毛细管壁的接触角,画面清晰稳定后拍照保存,使用Image软件测量液体与毛细管壁的接触角,评价其润湿性;然后用毛细管先后吸取适量分散液和原油,作用1 h后,通过放置在载玻片上的显微镜观察油水两相的传质行为。

2 实验结果与讨论

2.1 形貌分析

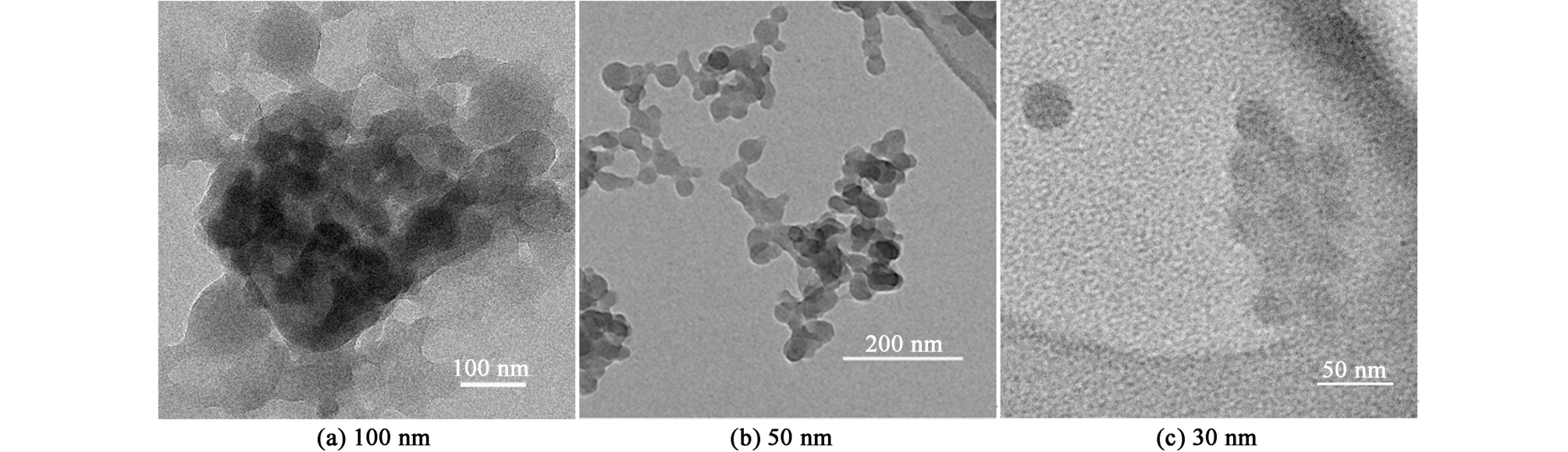

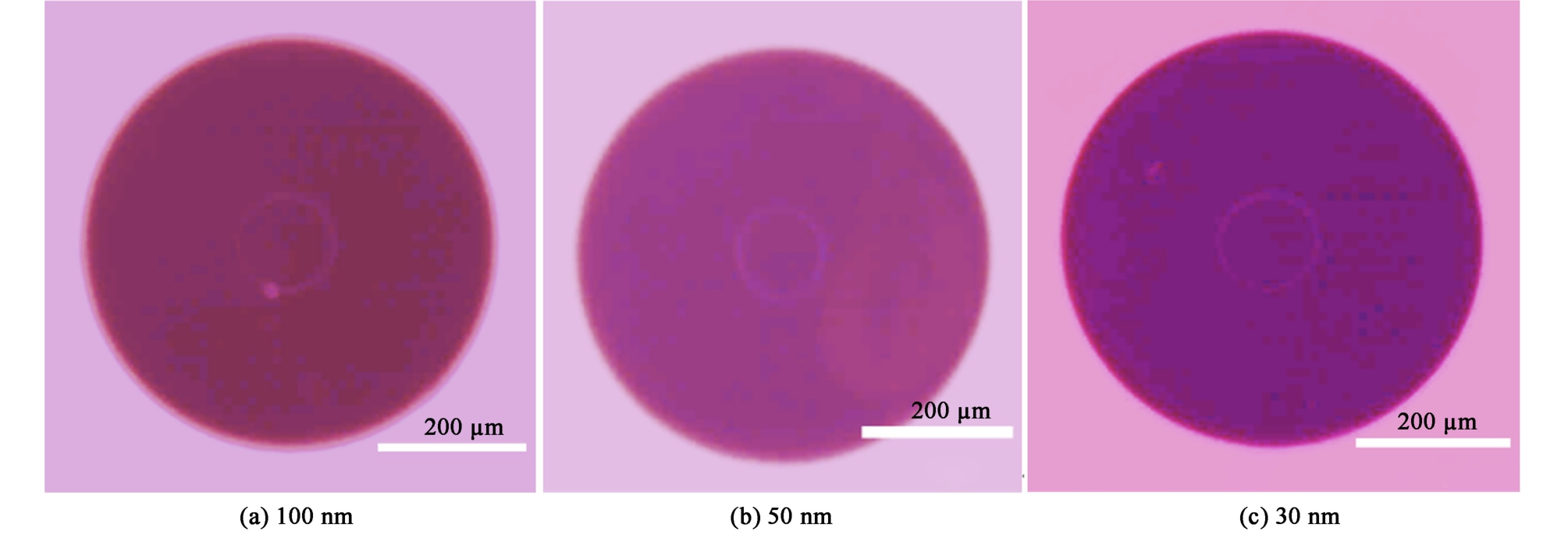

图1 为3种纳米球样品的透射电镜照片,显示了纳米球的形态和尺寸,均为球形结构,尺寸分别在100、50和30 nm左右,且尺寸分布较为均匀。

图1 纳米球的透射电镜照片

Fig.1 Transmission electron micrographs of nanospheres

2.2 粒径测试

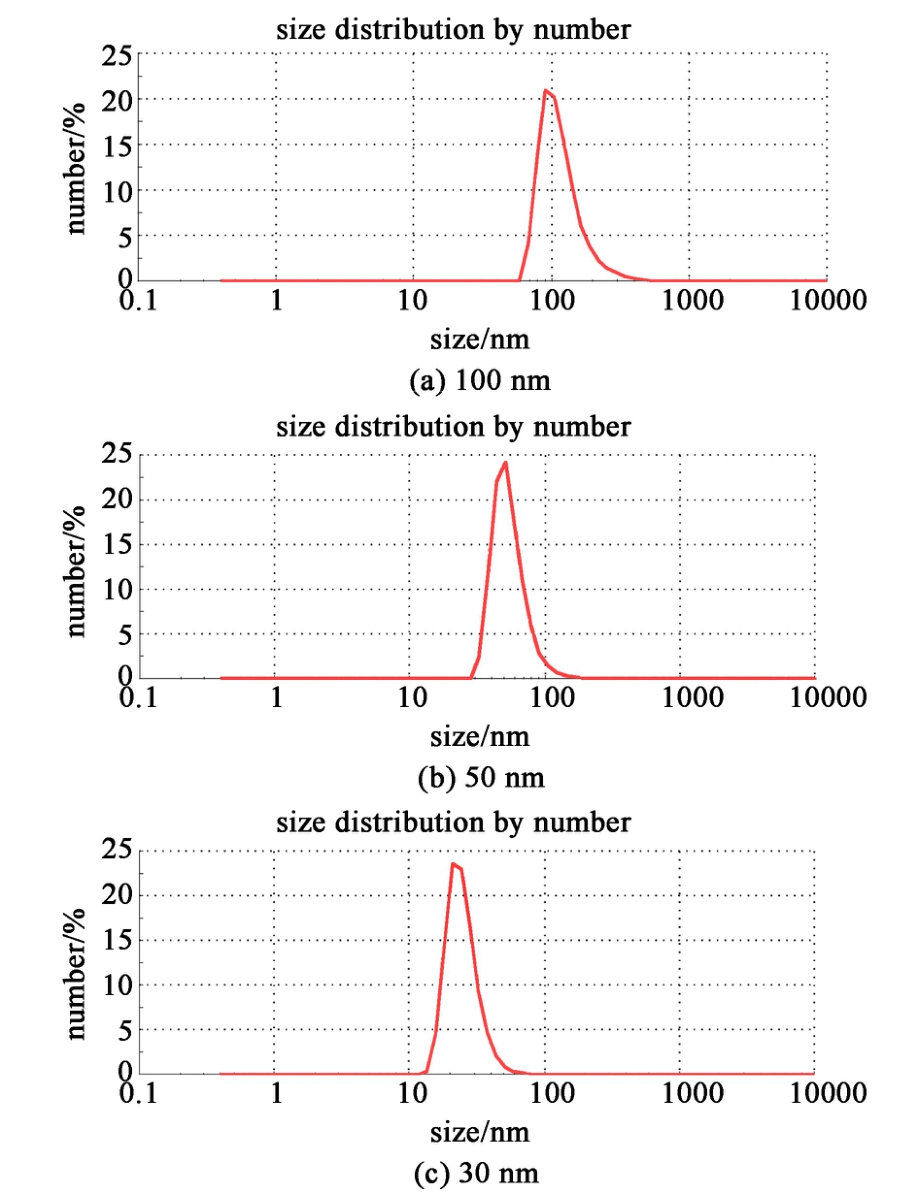

图2 为3种纳米球的初始粒径分布图,平均粒径分别为119.90、55.48和25.08 nm。 激光粒度仪测试结果与透射电镜照片基本吻合。

图2 纳米球的粒径分布图

Fig.2 Particle size distribution of nanospheres

2.3 油滴剥离实验

考察表面活性剂、单独纳米球及纳米球干粉+表面活性剂复配体系的油滴剥离实验研究。

2.3.1 表面活性剂

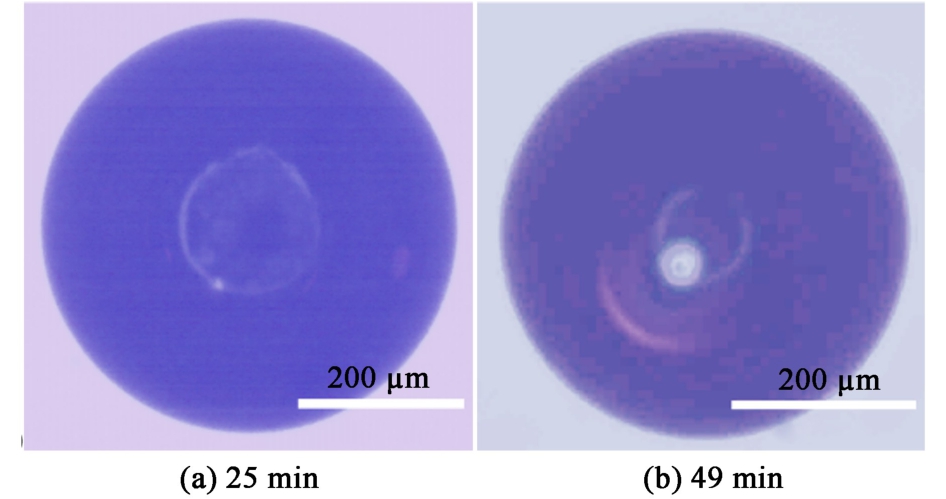

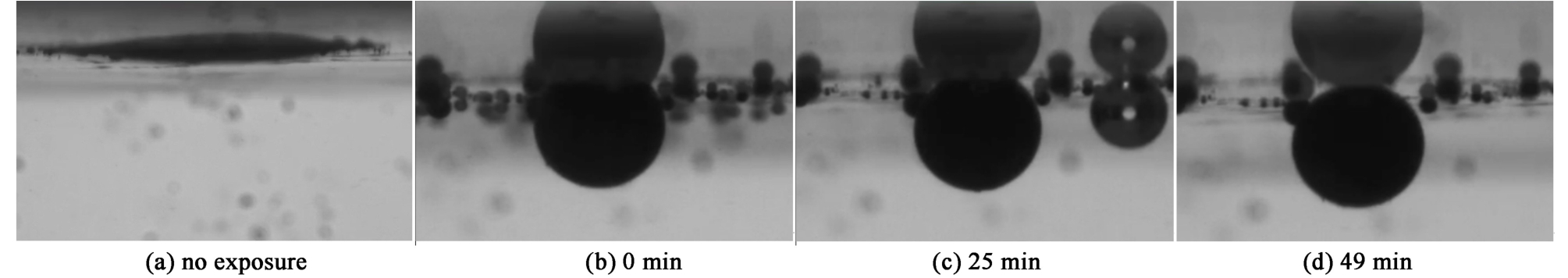

图3 为25 ℃下SDS的油滴剥离实验俯视图,25 min时可观察到内接触线和外接触线,49 min可观察到水膜线,表示油滴已经被完全剥离。

图3 SDS的油滴剥离实验图(25 ℃,俯视图)

Fig.3 Experimental diagram of oil droplet stripping of SDS(25 ℃, top view)

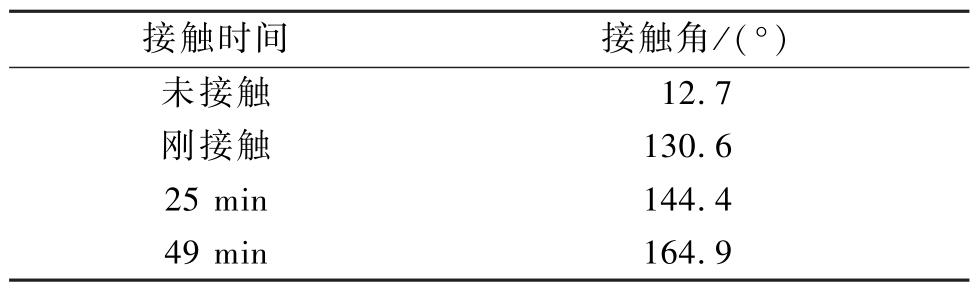

图4 为25 ℃下SDS的油滴剥离实验侧视图,展示了油滴剥离的全过程,接触角数据列于表1。 在表面活性剂的作用下,原油油滴与溶液接触即产生力的作用,使油滴迅速收缩,接触角由12.7°增大到130.6°;随着接触时间的延长,25 min时,接触角增大为144.4°,且由俯视图可以观察到油滴内部出现明显的外接触线及内接触线;49 min时,接触角为164.9°,油滴已呈近似球形,且俯视图中可观察到水膜线,油滴已经被完全剥离下来。

表1 SDS 作用下油滴与石英片的接触角

Table 1 Contact angle between oil droplet and quartz sheet under SDS action

接触时间 接触角/(°)未接触12.7刚接触 130.6 25 min 144.4 49 min 164.9

图4 SDS的油滴剥离实验图(25 ℃,侧视图)

Fig.4 Experimental diagram of oil droplet stripping of SDS(25 ℃, side view)

油滴剥离实验从微观角度展示了调驱剂与油滴作用的全过程。 25 ℃下剥离时间为2 940 s,而在65 ℃下,剥离时间可缩短至308 s。 表面活性剂具有较好的降低油水界面张力的能力[17],并且能够改变石英片的润湿性,可在油滴剥离过程中发挥一定的作用,同时温度升高可以降低原油的黏度,缩短油滴剥离的时间。

2.3.2 微球干粉

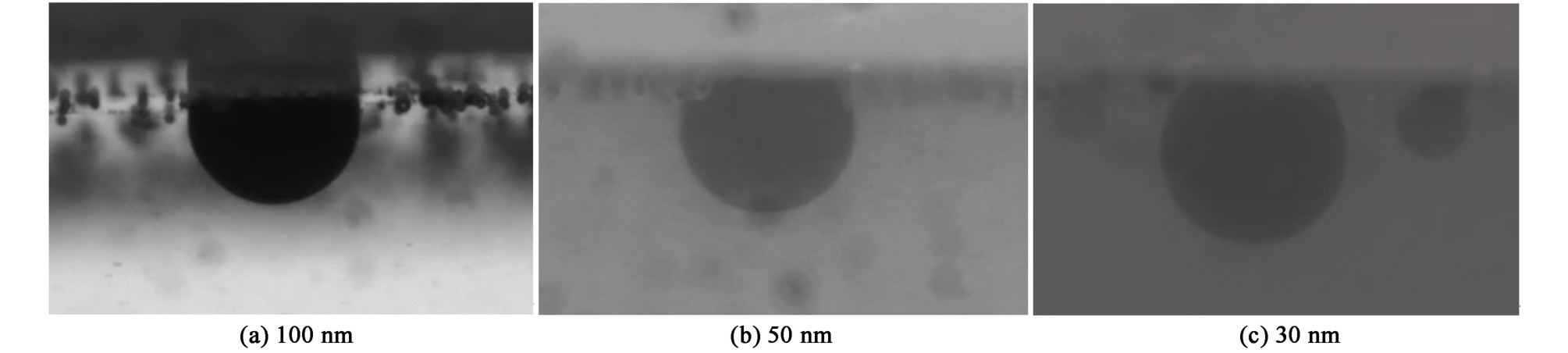

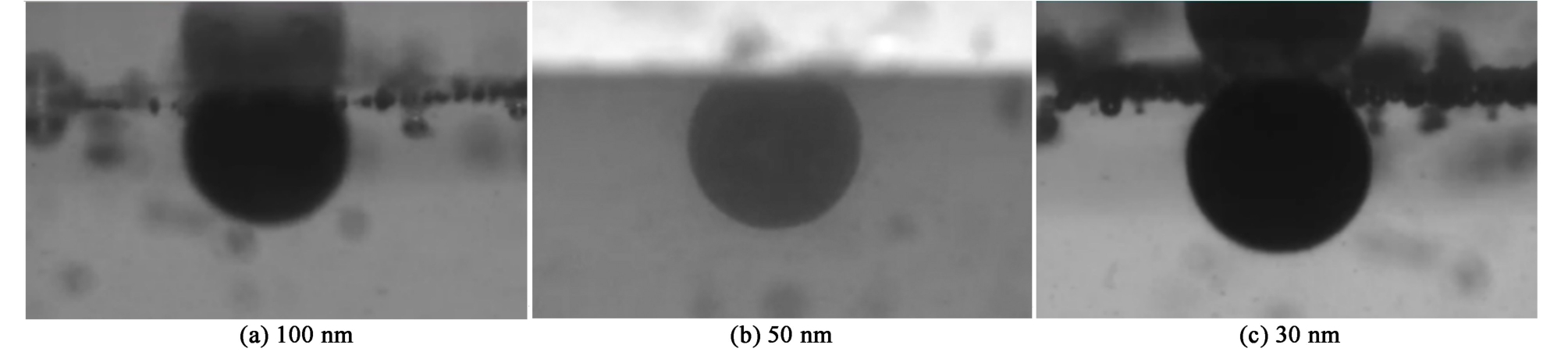

使用3种纳米球进行油滴剥离实验,在结构分离压力作用下,纳米粒子在油滴和石英片间扩散,使油滴和石英片之间的接触角增大,但仅靠结构分离压力的作用,3种纳米球均无法将油滴完全剥离,实验结果如图5~图6所示。

图5 纳米球干粉的油滴剥离实验图(25 ℃,侧视图)

Fig.5 Experimental diagram of oil droplet stripping of nanosphere powder(25 ℃, side view)

图6 纳米球干粉的油滴剥离实验图 (65 ℃,侧视图)

Fig.6 Experimental diagram of oil droplet stripping of nanosphere powder (65 ℃, side view)

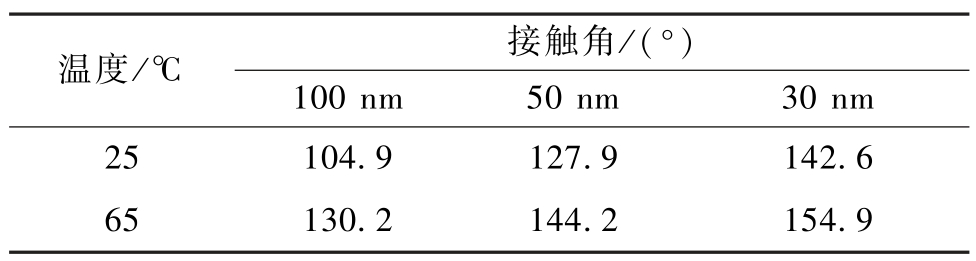

油滴与纳米球干粉分散液接触1 h后,接触角结果如表2所示。 分析数据可知,在3种纳米球的作用下,接触角从大到小依次为:100、50和30 nm微球,纳米球的作用效果随粒径的增大而减弱,说明结构分离压力的大小与纳米粒子的尺寸有关,随粒径的缩小而增大。 而在65 ℃环境中,相较于25 ℃环境下,在3种纳米球体系中均能观察到接触角的进一步增大,除了高温使原油黏度降低,还可能是由于高温环境加速纳米粒子布朗运动。 为了进一步研究油滴剥离过程中纳米球与表面活性剂的协同作用,将纳米球干粉与表面活性剂复配进行油滴剥离实验。

表2 纳米球作用下油滴与石英片的接触角

Table 2 Contact angle between oil droplet and quartz sheet under nanosphere action

温度/℃ 接触角/(°)100 nm 50 nm 30 nm 25 104.9 127.9 142.6 65 130.2 144.2 154.9

2.3.3 纳米球干粉+表面活性剂复配体系

在25和65 ℃环境中下,3组复配体系中均能完整观察到剥离过程,且有水膜线出现,如图7所示,说明3组复配体系均具有剥离油滴的能力。

图7 复配体系纳米球干粉的油滴剥离实验图(25 ℃,俯视图)

Fig.7 Experimental diagram of oil droplet stripping of nanosphere powder+SDS(25 ℃, top view)

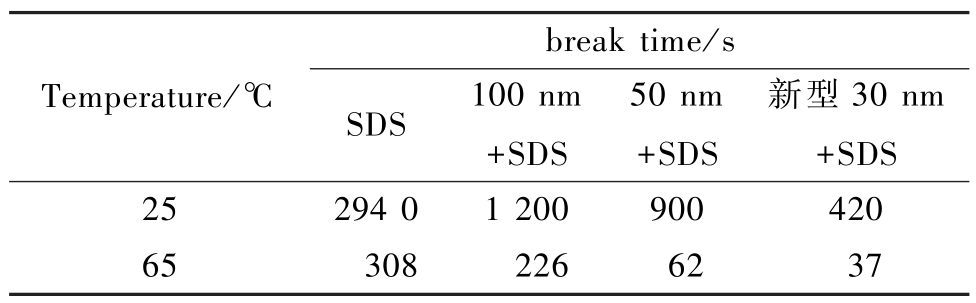

表3 为纳米球干粉+表面活性剂复配体系剥离油滴的时间数据。 表面活性剂具有降低油水界面张力,改变石英片润湿性的作用,在油滴剥离实验中展示出了一定的效果,而润湿性改变是一个较为缓慢的过程,仅在表面活性剂的作用下需要较长时间才能使油滴从石英片上剥离;由于纳米粒子的结构分离压力,在油滴玻璃实验过程中,纳米球可以在油滴和石英片间扩散,使接触角增大,但不足以改善石英片的润湿性,不能使油滴从石英片表面剥离。 当纳米球与表面活性剂共同作用时,复配体系均具有剥离油滴的能力,且剥离时间大大缩短,说明纳米球和表面活性剂具有协同作用,而结构分离压力在其中可能起到关键作用。 在油滴剥离过程中,在纳米粒子的结构分离压力作用下,表面活性剂的扩散得以增强,进而更好得发挥降低界面张力的作用,提升改变石英片润湿性的效率。 二者的共同作用使油滴剥离效果明显增强。

表3 纳米球干粉+SDS 的剥离时间

Table 3 Stripping time for nanosphere powder+SDS

Temperature/℃ break time/s SDS 100 nm+SDS 50 nm+SDS新型30 nm+SDS 25 294 0 1 200 900 420 65 308 226 62 37

从剥离时间来看,从长到短依次为100 nm、50 nm、30 nm纳米球,剥离时间随纳米球粒径的缩小而缩短,同样说明了粒径对结构分离压力的影响。 实验温度为65 ℃时,30 nm纳米球+表面活性剂复配体系的油滴剥离时间大幅缩短,37 s就可以将油滴从石英片表面剥离,高温环境在降低原油黏度的同时,更加速了纳米粒子的布朗运动,进一步增强结构分离压力的作用,提升油滴剥离的效果。

2.3.4 纳米球浓度对结构分离压力的影响

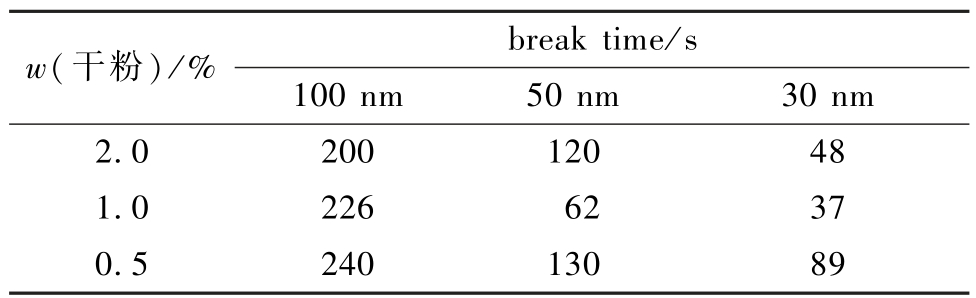

表4 为65 ℃下不同浓度纳米球干粉+表面活性剂复配体系剥离油滴的时间数据,用以分析3种纳米球在油滴剥离实验中的最适宜浓度。

表4 不同浓度复配体系的剥离时间

Table 4 Stripping time for droplet with different concentration compounding systems

w(干粉)/% break time/s 100 nm 50 nm30 nm 2.0 200 120 48 1.0 226 62 37 0.5 240 130 89

对于50和30 nm纳米球,浓度为1.0%时剥离时间最短,加速作用最明显。 干粉浓度较低时,体系中纳米球的数量较少,结构分离压力较弱,油滴剥离所需时间较长;随着干粉浓度的升高,纳米球的数量增加,结构分离压力增强,缩短油滴剥离的时间;而当干粉的浓度升高至一定程度时,50和30 nm纳米球由于尺寸较小,更易发生团聚,而过多的数量可能会加剧纳米粒子的团聚,影响结构分离压力的作用,延长油滴剥离的时间。 而对于100 nm纳米球,在同样的浓度范围内,油滴剥离时间随干粉浓度的升高而缩短,这是由于在相同浓度下,其纳米粒子的数量较50和30 nm纳米球更少,故需要更高的浓度提高纳米颗粒数量,以达到类似效果,同样说明纳米粒子的结构分离压力与纳米粒子数量的相关性。

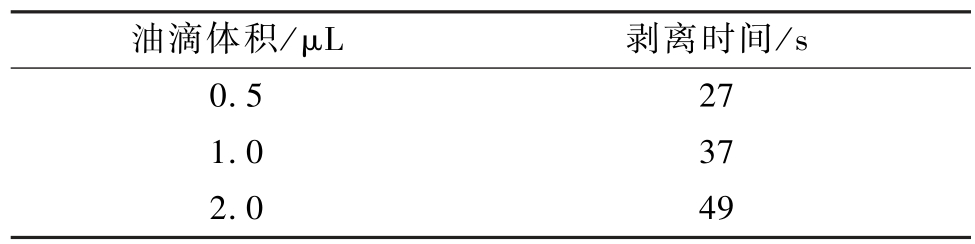

表5 为65 ℃下30 nm纳米球干粉+表面活性剂体系对不同体积原油油滴的剥离时间数据。 可以看出,在相同实验条件下,选用30 nm纳米球+表面活性剂体系进行油滴剥离时,原油油滴体积越小,其剥离时间越短,同样说明了剥离效果和纳米球浓度之间存在一定的相关性,当纳米球的浓度达到一定值时,才具有较好的剥离效果。

表5 不同体积原油油滴的剥离时间

Table 5 Stripping time for different volumes of crude oil droplets

油滴体积/μL 剥离时间/s 0.5 27 1.0 37 2.0 49

2.4 毛细管驱替实验

2.4.1 管壁润湿性

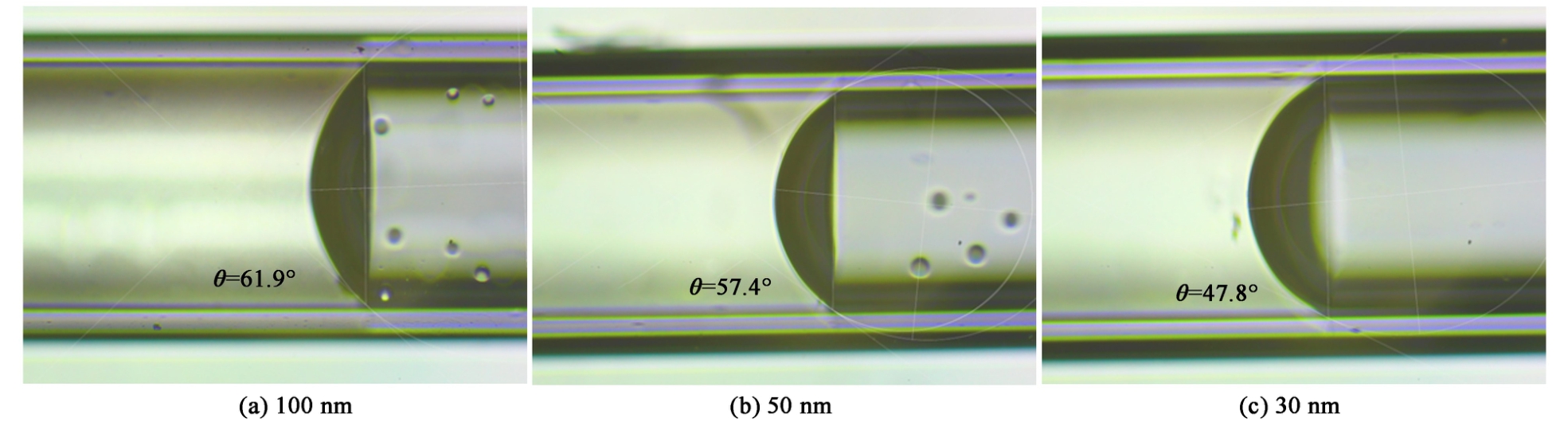

图8 显示了3种纳米球复配体系在毛细管中的接触角,纳米球的质量分数为5‰,毛细管中接触角的大小代表了调驱剂对毛细管润湿能力的大小,接触角越小,润湿性越好。 分析结果可知,接触角随纳米球粒径的减小而减小,30 nm纳米球的复配体系毛细管接触角最小,说明管壁润湿性与纳米球粒径有关,粒径更小的纳米球具有更佳的降低液体表面张力的能力,进而提高调驱剂在管壁的铺展能力。

图8 复配分散液与毛细管壁的接触角

Fig.8 Contact angle of compounded dispersion with capillary wall

2.4.2 油水传质行为分析

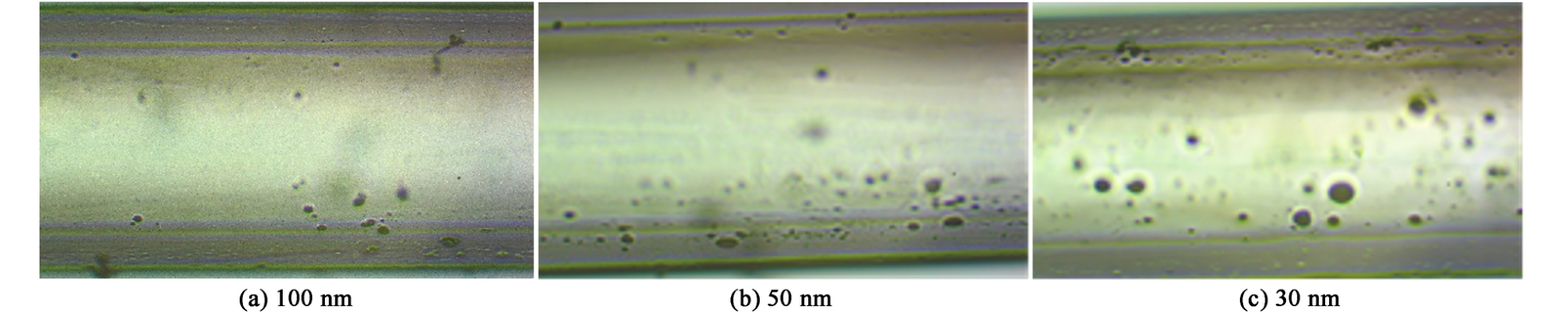

在65 ℃水化14 d后,对复配体系分散液在毛细管中的油水两相传质行为进行测试,纳米球的质量分数为0.5%。 传质行为研究中的一个重要物理量是传质通量,通过观察毛细管内水相中出现油滴的数量、体积以及颜色深浅等指标,可对体系的传质通量进行描述。 实验结果如图9所示,在3种复配体系的作用下,均可以明显观察到毛细管内原油油滴向水相的扩散和传递。 随着纳米球粒径的减小,水相中的油滴数量逐渐增多,油滴体积逐渐增大,传质效果更为明显。 良好的传质能力可以促进原油的流动,调整油藏的润湿性,从而提高驱油效果。

图9 复配分散液的油水传质行为

Fig.9 Oil-water mass transfer behavior of compounded dispersion

3 结论

(1)表面活性剂具有降低界面张力的作用,可将原油油滴从石英片表面剥离;在纳米粒子布朗运动作用下,纳米球可产生结构分离压力,增大油滴与石英片的接触角。 纳米球与表面活性剂具有协同作用,复配体系可大幅缩短油滴剥离的时间。 纳米球自发排列产生的结构分离压力可增强表面活性剂的扩散和作用效果,进而提高整体驱油效率。

(2)纳米球的油滴剥离能力主要来源于纳米粒子的结构分离压力,该结构分离压力主要受纳米球粒径、浓度影响。 表现为在一定浓度范围内,纳米球粒径越小、数量越多,其结构分离压力作用越强,油滴剥离时间越短,且产生最佳剥离效果的纳米球浓度与纳米球粒径密切相关。 同时,油滴剥离时间与油滴体积相关,油滴越大,剥离时间越长。

(3)纳米球具有降低液体表面张力的能力,可以促进调驱剂在毛细管中的铺展,粒径更小的纳米球展示出了更好的管壁润湿性和油水两相传质能力。

(4)综合油滴剥离和毛细管驱替实验结果,纳米球的加速油滴剥离能力和在毛细管中的油水传质能力在一定范围内随尺寸减小而增强,可认为微球的驱油能力具有尺寸效应。 即随纳米球尺寸减小,油滴剥离速率加快,油水传质能力变强。

[1] 计秉玉, 王友启, 聂俊, 等. 中国石化提高采收率技术研究进展与应用[J]. 石油与天然气地质, 2016, 37 (4):572-576 JI Bingyu, WANG Youqi, NIE Jun, et al. Research progress and application of EOR techniques in SINOPEC[J]. Oil & Gas Geology, 2016, 37(4): 572-576(in Chinese)

[2] 于洪敏, 王友启, 黄凯, 等. 低渗透砂岩油藏水驱微观剩余油评价方法与发展方向[J]. 油气与新能源, 2024, 36(5):17-27 YU Hongmin, WANG Youqi, HUANG Kai, et al. Evaluation methods and development direction of microscopic residual oil by water flooding in low permeability sandstone reservoirs[J]. Petroleum and New Energy, 2024, 36(5): 17-27(in Chinese)

[3] KUMAR N, PAL N, MANDAL A. Nanoemulsion flooding for enhanced oil recovery: Theoretical concepts, numerical simulation and history match[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, 202: 108579

[4] 贾玉琴, 杨海恩, 张涛, 等. 低渗透油藏聚合物微球驱适应性分析及油藏筛选[J]. 辽宁石油化工大学学报, 2017, 37(1): 38-40, 60 JIA Yuqin, YANG Haien, ZHANG Tao, et al. Adaptability analysis of polymer microsphere flooding in low permeability reservoir and reservoir selection[J]. Journal of Liaoning Shihua University, 2017, 37(1): 38-40, 60(in Chinese)

[5] 王鸣川, 朱维耀, 王国锋, 等. 纳米聚合物微球在中渗高含水油田的模拟研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2010, 32(5): 105-108, 191 WANG Mingchuan, ZHU Weiyao, WANG Guofeng, et al. Study on the application of nano polymetric spheres in medium permeability and high water cut oilfield[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2010, 32(5): 105-108, 191(in Chinese)

[6] 王中才, 周雯菁, 董金凤, 等. 微米级毛细管中水油驱替过程中动态毛细管力的变化[C]/ /中国化学会第十二届胶体与界面化学会议论文摘要集. 山东青岛, 2009

[7] 刘凡犁, 刘广志, 王沫然. 微纳孔隙中复杂流体液滴驱替的跨尺度混合模拟[J]. 化工学报, 2018, 69(9): 3783-3791 LIU Fanli, LIU Guangzhi, WANG Moran. Multiscale hybrid simulation of complex fluid droplet displacement in mirco/nano channels[J]. CIESC Journal, 2018, 69(9): 3783-3791(in Chinese)

[8] WASAN D T, NIKOLOV A D. Spreading of nanofluids on solids[J]. Nature, 2003, 423(6936): 156-159

[9] KONDIPARTY K, NIKOLOV A, WU S, et al. Wetting and spreading of nanofluids on solid surfaces driven by the structural disjoining pressure: Statics analysis and experiments[J]. Langmuir, 2011, 27(7): 3324-3335

[10] TROKHYMCHUK A, HENDERSON D, NIKOLOV A, et al. A simple calculation of structural and depletion forces for fluids/suspensions confined in a film[J]. Langmuir, 2001, 17(16):4940-4947

[11] NIKOLOV A, KONDIPARTY K, WASAN D. Nanoparticle selfstructuring in a nanofluid film spreading on a solid surface[J].Langmuir, 2010, 26(11): 7665-7670

[12] SEFIANE K, SKILLING J, MACGILLIVRAY J. Contact line motion and dynamic wetting of nanofluid solutions[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2008, 138(2): 101-120

[13] ESFANDYARI B A, JUNIN R, SAMSURI A, et al. Impact of metal oxide nanoparticles on enhanced oil recovery from limestone media at several temperatures[J]. Energy & Fuels, 2014, 28(10): 6255-6266

[14] KARIMI A, FAKHROUEIAN Z, BAHRAMIAN A, et al. Wettability alteration in carbonates using zirconium oxide nanofluids:EOR implications [J]. Energy & Fuels, 2012, 26 ( 2):1028-1036

[15] WANG S, TANG Z, QU J, et al. Research on the mechanisms of polyacrylamide nanospheres with different size distributions in enhanced oil recovery[J]. RSC Advances, 2021, 11(10):5763-5772

[16] 鞠野, 瞿瑾, 李翔, 等. 一种耐温抗盐的油基超分子体系的驱油性能研究[J]. 化学工业与工程, 2023, 40 (4):102-110 JU Ye, QU Jin, LI Xiang, et al. Study on oil displacement performance of a temperature-resistant and salt-resistant oil-based supramolecular system[J]. Chemical Industry and Engineering,2023, 40(4): 102-110(in Chinese)

[17] 姚远, 成萌, 张剑. 分子动力学模拟在表面活性剂界面行为研究中的应用[J]. 化学通报, 2024, 87(10): 1169-1180 YAO Yuan, CHENG Meng, ZHANG Jian. Application of molecular dynamics simulation in the study of surfactant interface behavior[J]. Chemistry, 2024, 87(10): 1169-1180(in Chinese)